【岡山の酒蔵探訪】岡山発祥・幻の酒米「雄町」で醸す日本酒

「幻の酒米」と呼ばれる「雄町(おまち)」。毎年開催されている「雄町サミット」には全国から多くのお酒が集まり、いまやメジャーな酒米のひとつ。この雄町、実は岡山がルーツで「岡山の宝」でもあります。また現在もそのほとんどが岡山で作られていると聞いて、日本酒好きのライターが独断で4つの酒蔵を訪ねて話を伺いました。通やマニアの域には達していませんが、蔵の人たちの「雄町」と「雄町で醸す酒」への想いを紹介します。

- ライター

- イマオカ マコト

- 掲載日

- 2025年7月15日

目次

【探訪①】赤磐市|利守酒造(としもりしゅぞう)

岡山県赤磐市で江戸時代から続く酒蔵・利守酒造株式会社は、日本酒の原点とも言える米「雄町」にいち早く注目し、復活と普及に取り組んできたことで知られています。

かつて絶滅寸前だった雄町を「岡山の宝」として守り抜いてきた蔵です。

今や全国の酒蔵が惚れ込む雄町を、地元で育て、地元で醸す。名実ともに雄町のパイオニアの姿勢は、地に根付いた“地酒”のあり方そのものです。

「他にない米を探して」雄町との出会い

利守酒造の五代目・利守弘充社長にお話を伺いました。

雄町との出会いは、1980年代後半。四代目当主の父・利守忠義さんが「他にはない酒米を使いたい」と調べている中で、文献でたまたま「雄町」という名に出会ったそうです。しかも岡山の米でありながら、当時は誰も使っていなかった。「これは面白いぞ」と、まずは農家さんに頼んで少しだけ栽培してもらったのが始まり。世間的には見向きもされなかったけど、「飲んでみたら旨かった。だったらやるしかない」と腹をくくり、農家と協力して少しずつ作付けを増やしていったとのこと。

「雄町は育てにくい米なんですよ。倒れやすいし病気にも弱い。でも芯白が大きくて、味が出る。クセもあるけど、そのぶん個性もある。使いこなせたら唯一無二の酒になります」。社長の言葉に、雄町への深い愛情が滲み出ています。

まさに「酒一筋」、酒造りへの姿勢

「雄町をどう活かすか。そこがうちの酒造りの軸なんです」と、利守社長。米の旨みを最大限引き出すために、精米も必要以上には削らない。「香りで華やかさを出す酒もいいけど、うちは“味わいがしっかりあって、キレもある”そのバランスを大事にしています」とのこと。

印象的だったのが、「酒造りは農業の延長なんですよ」という言葉。「雄町のことをちゃんと伝えたいなら、育てるところから見てもらうのが一番ですから」と話す社長は、蔵のすぐそばの田んぼで、毎年“田植え体験”のイベントを開催。この取り組み、実はもう30年以上も続いているそうです。酒を「造る」だけでなく、「育てる」という視点で見ている。そんな蔵の姿勢は、まさにブランド名「酒一筋」そのものだと感じました。

この土地で育て、この土地で醸す「地の酒」

利守酒造があるのは赤磐市西軽部。山に囲まれた自然豊かな場所で、すぐそばには雄町の田んぼが広がっています。「この土地で米を育てて、この土地の水で酒を仕込む。うちの酒はここでしか生まれない酒なんです」。さらに「地の米、地の水、地の人でつくるから“地酒”。その基本は、いつまでも大事にしたい」とブレない姿勢を持ち続ける蔵のあり方を実感しました。

こだわりと柔軟さをあわせ持つ姿勢は、直売店にある様々なお酒を見るだけでもわかります。生まれた年に醸造した日本酒や古酒、アーティスティックなラベルなど。実はJリーグ「ファジアーノ岡山」公式日本酒も利守酒造謹製。応援後に勝利の美酒としていかがですか?

「雄町」は、まだまだこれから

「今では全国の酒蔵が雄町で酒を造ってくれていて、本当にうれしいですね」と利守社長。かつては見向きもされなかった雄町が、今では「雄町サミット」まで開催されるほどの存在に。それでも「全然ゴールじゃない」ときっぱり。

「地元・岡山での認知は、まだまだこれから。だからこそ、もっと魅力を伝えていきたい」と語ります。

蔵併設の直売所でおすすめの一本を尋ねると、「やっぱり“純米大吟醸 赤磐雄町”ですね。あと“酒一筋 時代おくれ”も人気ですよ」とのこと。この“時代おくれ”という名前、「実は“古い”じゃなくて、“時代を送る=先を行く”という意味を込めてるんです」とこのとで、粋だなあと思いこちらを購入。

ちなみに社長、「毎日大吟醸は飲まないよ」と笑いながら教えてくれました。「大吟醸みたいにパワーのある酒を飲むには、こっちも元気じゃないと(笑)。疲れてるときに飲むと、酒に飲まれちゃいますよ」。体と相談しながらお酒と付き合うことの大事さも教わりました。

酒蔵に息づく、雄町との歩み

利守酒造の応接室でまず目に入ってくるのが、壁いっぱいに並んだ賞状や店内にずらりと並ぶ表彰盾の数々。

雄町と真正面から向き合ってきた、長い歴史そのものに圧倒されます。蔵の横には、かつて実際に使っていた仕込み樽や酒造りの道具が展示されていて、この日は社長のお母様がひとつひとつ丁寧に説明してくださいました。

「岡山にはいい米も、いい酒もある。でも、まだまだ知られていない。だったら、うちが地道に発信していきますよ」。そう話す社長の顔がとても頼もしく、「ここはわざわざ来る価値がある場所」だと感じました。新たな「酒一筋」の物語が生まれるのか楽しみです。

【利守酒造】

所在地:岡山県赤磐市西軽部762-1

TEL:086-957-3117

営業時間:8:00〜17:00(蔵元直売店)

定休日:土・日曜日

駐車場:あり

■支店(ショップ)

所在地:岡山県赤磐市西軽部900

TEL:086-957-4566

営業時間:8:00〜17:00

定休日:土・日曜日

駐車場:あり

公式Instagramはこちら

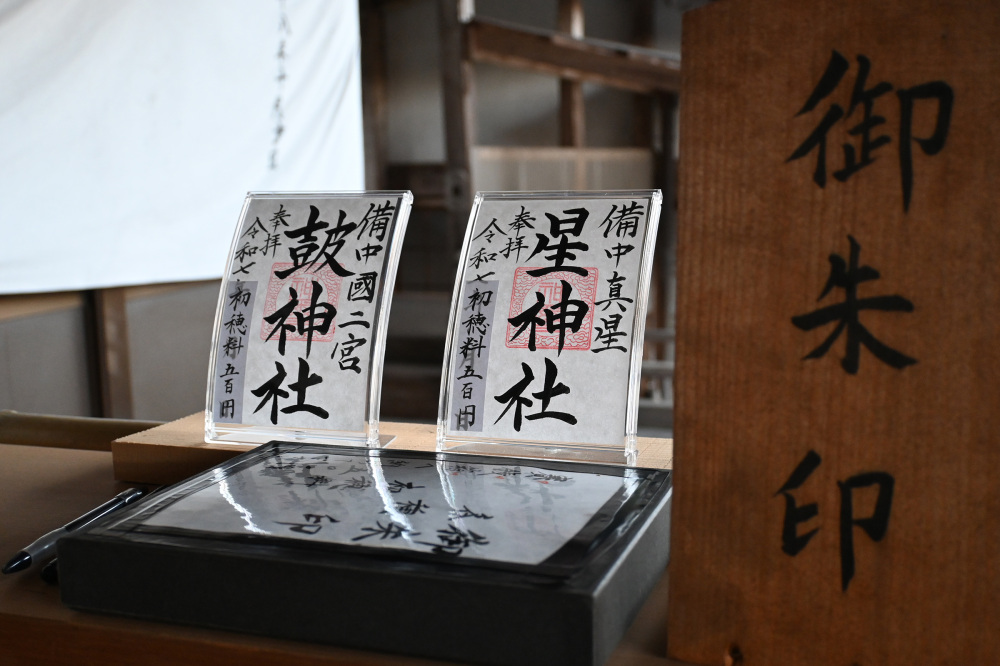

【探訪②】真庭市|辻本店(つじほんてん)

岡山県真庭市にある辻本店は、伝統的な技術と挑戦を融合させた日本酒の蔵です。

地元の風土を活かし、原料の選定から酒造りまでこだわり抜いています。歴史ある酒米「雄町」を中心に据え、酒質の向上と地域文化の発展に力を注ぎ、蔵人たちは年々変化する米の個性を見極めながら、毎年ベストな酒造りを追求。自然と人の手が織りなす酒の物語を大切にし、積極的にその魅力を発信しています。

リスペクトからはじまった「雄町」

「雄町って、日本酒好きの中じゃ“通好みの米”って言われてるんですよね」と話してくれたのは、杜氏の辻麻衣子さん。

辻本店が雄町を使い始めたのは1995年。きっかけは、赤磐市の利守酒造さんが雄町の復活に力を入れている姿を見て、「うちも雄町復興の一助を担えれば」と思ったことだったそうです。

最初はごく一部の純米酒で使い始めて、そこから少しずつ商品を増やしていき、2022年にはなんと仕込みに使うお米を全部雄町に切り替えました。

「この米、めちゃくちゃ繊細なんですよ。吸水時間が30秒違うだけで仕上がりが全然違うし、割れやすいし、発酵のクセもある。でも、うまくハマると、本当に深くて唯一無二の味になるんです」。楽しそうに話す杜氏が印象的でした。

「雄町」のように、個性ある蔵でありたい

もともと辻本店はいろんな酒米を使っていて、経営のことだけを考えれば方向転換の必要はなかったかもしれないそうで、コロナ禍を経て「これからの時代、個性のある蔵として残っていくにはどうすべきか」と悩んだ末に、七代目の辻総一郎社長が「うちは雄町一本で勝負しよう」と、思い切って決断したとのこと。

「雄町って、やっぱり岡山の誇りなんですよ」と杜氏も語ります。「すごく扱いが難しいし、農家さんたちも本当に大変な思いをしている。でも、その分、味わいは複雑で深くて…。他にはない魅力があるんです」。

近年は、田植えや稲刈りの体験イベントも開催して「お客さんと一緒にこの文化を育てていきたいという想いも込めています」。穏やかな語り口ながら強い信念を感じました。

手間や想いは、お酒の味に出る

雄町について杜氏曰く「基本は溶けやすいお米だけど、年によっては全然溶けなくて。そんなときは麹の割合や水の量を、発酵がうまくいくように微調整しています。ほんと、米との真剣勝負って感じですね」。加えて、自社で雄米の栽培も行い、田んぼから酒造りまで一貫して関わる姿勢。「だからこそ、米への想いが一層強くなる」とも話してくれました。

さらに大きな挑戦が「菩提酛(ぼだいもと)」という昔ながらの酒母づくり。これは乳酸を加えず、空気中の菌の力だけでじわじわ酸っぱくしていく方法で、ヨーグルトの上澄みみたいな液を3週間もかけて育てていくんだとか。「全国でも実践している蔵はほんとに少なくて、県内ではたぶんうちくらい。効率は悪いし、手間もすごくかかる。でも、だからこそ面白いんですよね。自然に任せる意味を毎回実感します」。そして「お酒って飲む人には見えないところでつくられているので、そういう“見えない手間”とか“作り手の想い”って、やっぱり味に出ると思うんですよ」と。杜氏の熱量がじわじわと伝わってきます。

固定概念にしばられず、柔軟に

辻本店の挑戦は、まだまだ続きます。産地の違う雄町を使ったり、缶入りの日本酒をつくったりと、新しいスタイルにも積極的。あえて醸造アルコールを使ってキレを出した「クラシック辛口」なんかも、柔軟な姿勢を感じます。イベントにも積極的で「御前酒まつり」や酒蔵見学、酒造り体験ツアー、さらには田植え・稲刈り体験まで、消費者が酒造りの背景に触れられる機会をしっかり用意されていて、地域と人をつなげる、そんな取り組みを蔵をあげて行っています。

話の最後におすすめを聞いたところ、「どれもおすすめですよ(笑)。お手頃なところだと、看板の“御前酒 純米 美作”ですね、ありがたいことにずっと好評いただいています」とのこと。旨みとキレがあって冷でも燗でも楽しめるお酒です。辻本店に向かう道中にも、飲食店などで多くの「御前酒」看板を見かけました。

風情と歴史の空気があふれる町

辻本店があるのは、岡山県真庭市勝山の「町並み保存地区」。歴史ある町並みに静かに溶け込むように佇む、落ち着いた雰囲気の蔵元です。

「のれんの町」でもある勝山は、風情あるのれんが目を引くほか、辻本店の窓に施された「鏝絵(こてえ)」も必見。左官が鏝だけで仕上げた繊細なレリーフは思わず見入ってしまいます。

直営ショップ「SUMIYA」には御前酒はもちろん、オリジナルグッズや真庭の特産品も充実。記念にもおみやげにもぴったりです。

ショップ2階の「お食事処 西蔵」も人気で、建物自体が登録有形文化財。外観も内装も趣たっぷりで、時間を忘れてしまいそう。周辺にはカフェや飲食店も点在していて、のんびり町歩きを楽しめるエリアになっています。

【御前酒蔵元 辻本店】

所在地:岡山県真庭市勝山116

TEL:0867-44-5300(直営ショップSUMIYA)

営業時間:10:00〜17:00(直営ショップSUMIYA)

定休日:木曜日・年末年始

※お食事処「西蔵」については公式サイトへ

駐車場:あり

公式Instagramはこちら

【探訪③】倉敷市|熊屋酒造(くまやしゅぞう)

岡山県倉敷市で酒造りを続ける熊屋酒造有限会社。江戸時代の享保元年(1716年)に創業した歴史ある蔵で、現当主で十四代目になります。

昔ながらの手作業を大切にしながら、小仕込みでじっくり丁寧に酒を醸しています。地元に根差した酒造りを大切にしており、「地域に育ててもらったからこそ、この土地の水と米で酒を造るのが自然なこと」と語ります。

「たまたま」が始まり、雄町との出会い

熊屋酒造の十四代目・庵谷(いほりや)晴男社長曰く、「きっかけは、本当にたまたまだったんですよ」。

2000年ごろ、岡山市北部の農家さんとたまたま知り合って、「うちの雄町、使ってみん?」と声をかけられたのが始まりだったそうです。当時は雄町のことをあまり知らず、「まあ、1回くらい試してみるか」くらいの軽い気持ちで仕込んでみたところ、「クセはあるけど、うまくコントロールできたときの伸びしろがすごくて。これは面白いぞ、って思ったんですよね」。そこから何度も試して、微調整して、失敗も重ねて。少しずつ「熊屋酒造ならではの雄町の醸し方」を掴んでいったんだとか。

旨みがあって、ふくらみがあって、面白い

雄町は扱いが難しい酒米と言われています。蒸すとふわっとなりすぎたり、溶けすぎると雑味が出たりと、なかなか一筋縄ではいかない存在。

それでも庵谷社長は言います。「旨みがあって、ふくらみがある味になるけぇ、面白いんよな」。特に信頼を寄せているのが、岡山市中区・藤崎の農家さんが育てる雄町。「もう10年以上、うちの雄町はここからって決めとるんです」と断言。仕込みのタイミングや吸水具合も、毎年の米の出来にあわせて丁寧に微調整。「岡山の蔵として、この米を使わん理由はないじゃろう」。そんな言葉から、雄町米への深いこだわりと、蔵としての誇りがビシビシ伝わってきました。また近年では近隣の方々との取り組みで、蔵の近くで栽培された地元の米と水で醸す限定銘柄も人気とのことです。

奇をてらわず、飲み飽きん酒を

「うちは、派手な酒より“飲み飽きない酒”を目指してます」。

そう語る庵谷社長の言葉には、酒造りへの揺るがぬスタンスが込められていました。奇抜な個性よりも、気づいたら二合、三合と杯が進むような、食事にそっと寄り添う。そんな酒が理想なんだそうです。

使っている仕込み水は、山から流れる伏流水。クセがなく、やわらかいこの水が、雄町の旨みを自然に引き出してくれる。「昔から変わらん水を、ありがたく使わせてもろうとるんです」。自然に感謝し、派手さではなく「丁寧さ」を貫く熊屋酒造。その姿勢が酒の味わいにも静かに滲んでいます。

「うまいな」と思ってもらえたらいい

「昔ながらの造り方で、今の人にも飲んでもらえる酒をつくりたい」。庵谷社長の酒づくりは、冷やでも燗でもおいしく飲める「飲み飽きしない味」が基本。派手さよりも、素直に「うまい」と思ってもらえる酒を届けたいという思いがにじみます。

おすすめの一本は、青ラベルの「伊七 雄町 純米」とのこと。雄町の旨味とふくらみのある味わいが特徴です。特別な日には「純米大吟醸」もぜひ。こちらは磨きをかけた酒米から生まれる、華やかで品のある余韻が魅力です。「派手な展開よりも、飲んだ人がふと“うまいな”って思ってくれたら、それが一番嬉しいんです」。フレンドリーな社長の笑顔が印象的でした。

宿場町の名残りと、自然の恵み

熊屋酒造があるのは、かつて金毘羅さんと由加山を結ぶ「両参り」で賑わった宿場町。その名残りは現在もあり、すぐ近くには修験道の名残を色濃く残す「五流尊瀧院(ごりゅうそんりゅういん)」と、古くから信仰を集める「熊野神社」があります。

「うちはね、なんかこう…ずっと神さんに見守ってもろうとる気がするんですよ」と、庵谷社長。「子どものころから、何かあるとまず神さんにお参りする」。そんな土地柄の中で、熊屋酒造の酒造り歴史を刻んできたんですね。仕込みが終わると、井戸の水に手を合わせて感謝を伝える。丁寧な営みが、ここではずっと変わらず続いています。

熊屋酒造は直売店は構えていませんが、蔵の一角で一部商品の販売もしていますので、購入の方は蔵の方にお声がけを。

今回おすすめした青ラベル「伊七 雄町 純米」は扱っていないとのことで、取材後、酒販店に向かったのですが青ラベルには出会えず、「伊七 辛口雄町 特別純米 無濾過火入」を入手しました。

熊屋酒造が毎年2月に行う「新酒祭り」は地元の方はもちろん遠方からのリピーターも多く、いつも賑々しく催されています。

【熊屋酒造】

所在地:岡山県倉敷市林705

TEL:086-485-0007

営業時間:8:00〜12:00、13:00〜16:00

定休日:12〜3月は日曜日、4〜11月は土・日曜日、祝日、盆、1月1〜4日

五流尊瀧院と熊野神社

熊屋酒造は五流尊瀧院(ごりゅうそんりゅういん)と熊野神社のそばにあります。実はこの2つ、もともとは奈良時代に紀州・熊野権現をこの地に勧請したことに始まり、ひとつの聖地として存在していましたが、明治時代に神仏分離令により神社とお寺に分けられ、今のような形になったんだそうです。五流尊瀧院は、かつて熊野修験道の重要な道場として知られ、境内には国指定重要文化財である石造宝塔、県指定重要文化財の三重塔や十一面観音立像などもあり、信仰だけでなく文化的にも価値の高いスポットです。

隣り合う熊野神社もまた、地域の人々の祈りの場で、十二社権現と多数のカラダ守りは圧巻です(取材時、十二社権現は改修中でした)。そんな精神的支柱とも言える土地の空気の中で、熊屋酒造の酒も育まれてきたんだと感慨に浸りました。

【探訪④】浅口市|嘉美心酒造(かみこころしゅぞう)

岡山県浅口市寄島町にある酒蔵、嘉美心酒造株式会社は創業100年以上の歴史を誇ります。

瀬戸内海を望む港町に蔵を構え、常に消費者目線のスタンスで酒造りに邁進。地元の深層水と酒米、米の味を引き出す旨口の酒にこだわりつつ、昔ながらの手仕事と新しい挑戦を両立。蔵祭りを多く開催し、ファンと密なつながりを築いているのも大きな特徴のひとつです。

クセはあるが、造り手の腕が出るのが「雄町」

雄町との出会いは、矢掛町の農家さんの何気ないひと言——。「うちのお米、使ってみん?」。そんな軽いやりとりから試しに仕込んでみたのが始まりだったと、杜氏の内倉直さんは振り返ります。

「クセはあるけど、うまくハマったときのポテンシャルがすごい。進化の余地があるというか、“造り手の腕が出る米”って感じでした」。そこから雄町との付き合いが始まったとのこと。「粒が大きくて、溶けやすくて、いかにも優等生に見えるけど……実際はめちゃくちゃ繊細で、割れやすい。管理がほんま難しい。でもね、そういう“手がかかる米”ほど、やっぱ面白いんですよ」。そう言って笑う内倉さんの表情には、職人としてのやりがいや誇りが満ちています。

じゃじゃ馬だけど、そこがいい

杜氏によると「嘉美心の酒は“旨口の甘口”ってよく言われます。米の旨みをちゃんと感じられる酒。そこがうちの持ち味なんです」。そんな味わいを支えるのが雄町で「この米は、溶けやすいから旨みを引き出しやすいんです。でもね、溶けすぎると雑味も出る。そこが難しいとこで、けっこう繊細なんですよ」。

だからこそ、あえて溶かしすぎず、狙った甘みだけをきちんと残す。飲み飽きない余韻まで計算しながら、細かい温度や水加減を調整していく、まさに“加減の妙”が光る造りです。「山田錦は優等生、雄町はホントじゃじゃ馬(笑)。毎年違うし、手がかかる。でも、だからこそ飽きんのんよ」。造り手としての腕の見せどころが、そこにある。そんなふうに雄町との対話を楽しんでいるようでした。

(画像は取材時の仕込み米で、イメージです)

「酒って、芸術作品みたいなもんだと思うんですよ」と内倉さん。でもそれは、ひとりの感性だけで完成するものではなく「酒造りって、一人で造るもんじゃないんです。チームで生み出すものだから、みんなが信頼し合える関係じゃないと、絶対にいい酒にはならない」。

そんな中、特に大切にしているのが“米洗い”の工程。若手の蔵人が担当することが多い作業ですが、毎回必ず杜氏本人が立ち会っているそうです。「入口がグダグダだと、そのあと全部がブレるんです。最初をきっちりやるってことが、結局いちばん大事なんですよ」。一工程ずつを丁寧に積み重ねていく。その姿勢こそが、芸術という言葉を裏づけているように思えました。

酒の「間口」も本気で考えて届ける

若い人や日本酒ビギナーにも、「あ、日本酒ってこんなに飲みやすいんだ」って体験してもらいたい。そんな思いから、嘉美心酒造では低アルコールや発泡系の商品も本気で展開しています。海中で熟成させる酒、里海米を使った酒など「間口の広い日本酒の魅力」を伝えたいという本気度を感じます。

お手頃の雄町おすすめの一本は、「神心 純米酒 自耕自醸(じこうじじょう)」 。農家と一緒に田んぼで汗をかいて酒まで仕上げる、まさに「自耕自醸」の一本で、深い味わいとストーリー性を持った存在感ある酒です。

嘉美心酒造は年に4回蔵祭りを開催しています。毎回大盛況で、限定酒が開場と同時に即完売ということもざら。蔵はボランティアやファンの「熱」であふれ、まさに「ファンあっての酒造り」を体現しています。その言葉を、きれいごとではなく実行している人間味あふれる蔵だと強く感じました。

海のそばで、やさしい酒が育つ

嘉美心酒造があるのは、瀬戸内海の港町、岡山県浅口市寄島町(よりしまちょう)。

蔵が使う仕込み水は、海から500メートルほどの地点から汲み上げた深層地下水。この水のまろやかさとやさしい口当たりは、まさにこの土地の穏やかな気候や風土そのものを映し出しているようです。直売所もありますので、お買い物の際は事務所へ一声おかけください。

すぐ近くには、地元の人たちに親しまれている「三ツ山(みつやま)」という、3つの小さな山が並んだ島があり、ラベルデザインのモチーフにも使われています。酒蔵を訪れて、そんな自然の景色とセットで楽しめるのもこの土地ならでは。酒と風土のつながりを、じんわりと感じられる場所です。

【嘉美心酒造】

所在地:岡山県浅口市寄島町7500-2

TEL:0865-54-3101

営業時間:8:30〜17:00

定休日:4〜10月は土・日曜日、1〜3月は月・日曜日、祝日、お盆、年末年始

公式Instagramはこちら

雄町の酒はここで購入①ワインと地酒 武田 岡山新保店(岡山市)

岡山・倉敷に3店舗を展開している「ワインと地酒 武田」。私は岡山新保店で購入しました。店内に入ると、どこから見たらいいの?というほど、日本酒・焼酎・ワイン・ビール等の世界が迎えてくれます。ノンアルや厳選した食品も充実して、コーヒーのいい香りも漂っています。今回は日本酒コーナーに直行。岡山はもちろん、全国の地酒が充実していて目移り必至。タイミングがよければ「おお!」というお酒にも出会えるかも。

【ワインと地酒 武田 岡山新保店】

所在地:岡山県岡山市南区新保1130-1

TEL:086-801-7650

営業時間:10:00~20:00

定休日:1月1~3日

※岡山幸町店、倉敷店の情報は公式サイトをご確認ください。

公式Instagramはこちら

雄町の酒はここで購入②酒工房 あおえ(倉敷市)

倉敷市水江の、イオンモール倉敷の近くにある「酒工房あおえ」。日本酒・焼酎・ワインなどのお酒が充実していて、わからないことは即座に答えてくれる女将さんも魅力です。何げにレジに持って行ったお酒のこともすぐに説明してくださる博識ぶり。日本酒の普及にも尽力しており、今や珍しい「角打ち」や酒蔵と一緒に行うイベントも開催。日本酒をお求めの方は左奥のセラーへ直行!身も心も引きしまる空間で岡山をはじめ各地の地酒が整列して待っています。

【酒工房 あおえ】

所在地:岡山県倉敷市水江1349

TEL:086-465-2413

営業時間:9:00~19:00(祝日は18:00まで)

定休日:毎週日曜日

公式Instagramはこちら

「雄町」は、岡山と酒蔵の宝

4つの蔵を巡って「雄町」の米とお酒、それぞれの蔵でのきっかけや向き合い方を聞いて、難しい米ではあるけど、向き合うことの楽しさや喜びなどがヒシヒシと伝わってきました。またどの蔵の方も、雄町とお酒のことをとても嬉しそうに話すその顔がとても素敵でした。本当に「雄町」は岡山の宝だと実感しました。今回は4箇所でしたが、岡山県にはまだまだ多くの酒蔵があるので、もっといろんな蔵で話を聞きたいという思いが強くなりました。この記事では紹介できませんでしたが、観光や仕事などで岡山に来られる方、ぜひ岡山の地酒を飲めるお店で雄町の酒を楽しんでください。

紹介したスポットの場所(地図)

- 利守酒造

- 辻本店

- 熊屋酒造

- 嘉美心酒造

- ワインと地酒 武田 岡山新保店

- 酒工房 あおえ

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。