吉備津神社・備中国分寺五重塔などの名建築をつくった大工集団~塩飽大工の足跡をたどる ~

岡山県内には、おもに寺社を中心に江戸時代から明治時代にかけての木造建築が点在しています。

それらの多くが「塩飽大工(しわくだいく)」によって建築・改修されたものであると伝えられていて、「吉備津神社」(岡山市)や「備中国分寺五重塔」(総社市)など、国宝や国重文に指定されている建築もあります。

塩飽大工とは一体どんな大工集団であったのか。岡山県内に現存する、塩飽大工が手がけた代表的な建築をめぐり、その足跡を探ります。

- ライター

- toru.

- 掲載日

- 2025年10月29日

塩飽大工とは

塩飽大工とは、岡山県と香川県のあいだに広がる「塩飽(しわく)諸島」を拠点とし、江戸時代から明治時代にかけて、岡山県(備前・備中)と香川県(讃岐)を中心に数多くの建造物を手がけた大工集団です。

潮流が速く、高度な操船技術が求められた塩飽諸島。その技術を活かして江戸時代には廻船業(船舶による物流サービス業)により大いに繁栄しました。現在でも、香川県丸亀市の本島にある重要伝統的建造物群保存地区「笠島集落」には、当時の繁栄を物語る町並みが残されています。

廻船業が衰退していくなかで、船大工たちが新たな活路を求めて宮大工へ転業したのが、塩飽大工の始まりではないかと伝えられています。

木造船を建造する高度な造船技術を活かして作られた寺社仏閣建築の数々は、岡山県南部を中心に多数現存し、その技術を今に伝えています。

1.吉備津神社(岡山市北区)

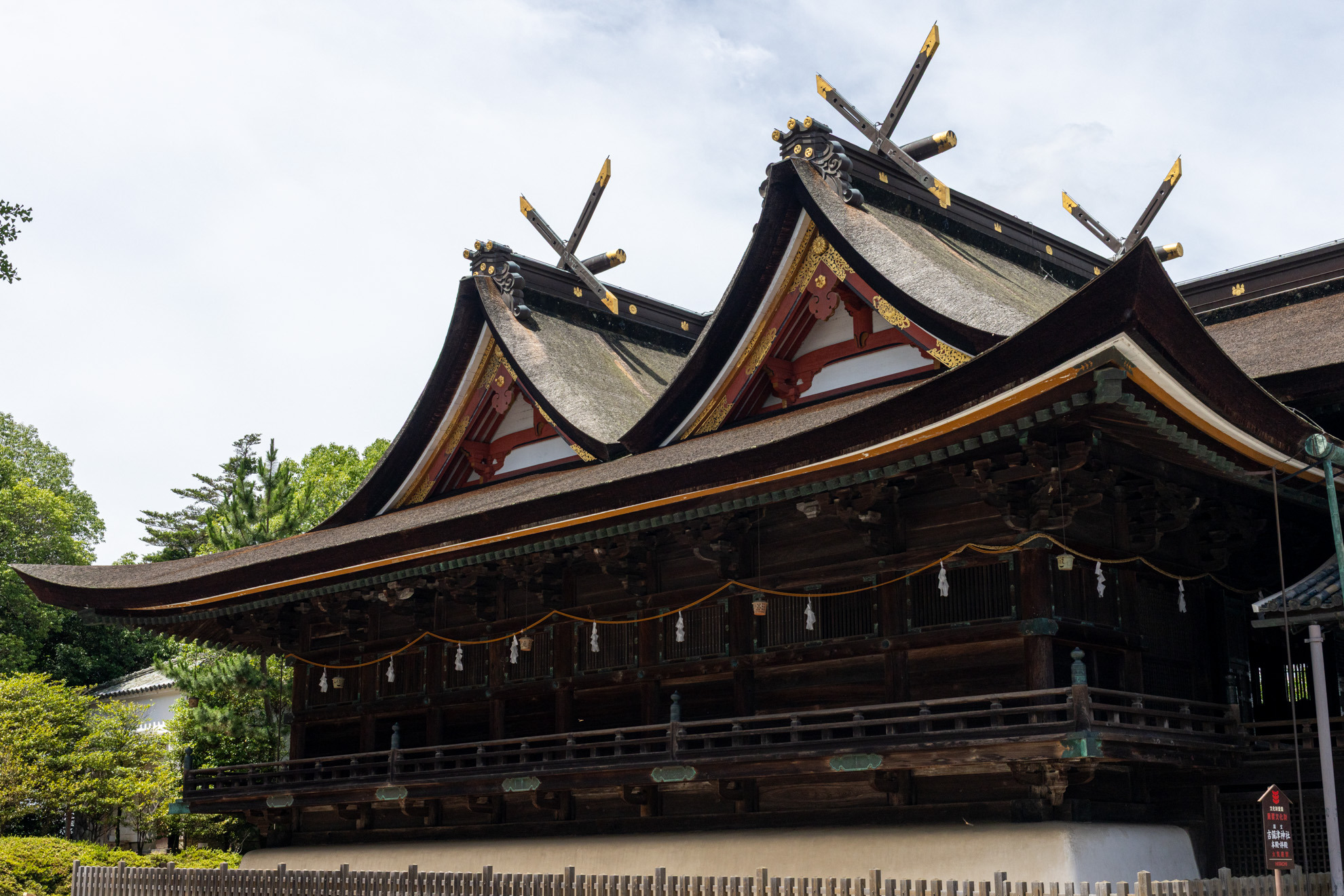

まず初めに紹介するのは、岡山市北区にある「吉備津神社」。岡山県を代表する神社のひとつで、比翼入母屋造(ひよくいりもやづくり)の特徴的な屋根をもつ本殿・拝殿は国宝に指定されています。

総拝殿

参道の石段を登ると、国宝の本殿・拝殿前にある長屋門のような建物。こちらは総拝殿とよばれる建物で、1754年に塩飽大工の手により建立されたと伝えられています。

現在は、神札(しんさつ)・お守りの授与所となっていて、連日多くの参拝客で賑わっています。

本殿・拝殿上葺修理

今から約600年前の1425年に建てられた国宝の本殿・拝殿。比翼入母屋造とよばれる唯一無二の形をした屋根(上葺)の修繕にも、塩飽大工が活躍しました。

一番古い記録では、1769年の上葺の修繕に携わっており、その後も何度かの修繕に携わった記録が残っています。

1910年(明治43年)の修理にも、棟梁ではないものの塩飽大工が参画した記録が塩飽諸島にある高見島(香川県仲多度郡多度津町)に伝えられていて、当時の図面が残っています。

2.備中国分寺五重塔(総社市)

吉備路エリアのシンボル、備中国分寺五重塔も塩飽大工の代表作のひとつで、長い年月をかけて1844年に完成。岡山県で唯一の五重塔として、国重要文化財に指定されています。

木造の五重塔としては国内で5番目の高さを誇り、周辺の田畑を彩る四季折々の草花との対比も見どころのひとつです。

近くに来てみると、凝った意匠の木彫が施されていることにも気付かされ、塩飽大工の高度な技術をうかがい知ることができます。

3.井山宝福寺(総社市)

総社市郊外にある臨済宗東福寺派の古刹(こさつ)、「井山宝福寺」。

水墨画で知られる室町時代の画聖「雪舟」が幼少期に修行した寺としても知られています。修行中に絵ばかりを描いて経典の勉強を怠っていたことで柱に縛りつけられた際、涙でネズミの絵を描いたエピソードでも有名なお寺です。

また、紅葉の名所としても知られ、毎年秋には大勢の参拝客でにぎわいます。

境内には仏殿(本堂)をはじめとして、塩飽大工の手がけた建築物が点在しています。

仏殿

1735年に建てられたこちらの仏殿は、格子入りの円窓など、鎌倉時代に成立した禅宗の仏殿様式が巧みに取り入れられています。

周囲にはもみじの木が植えられていて、初夏は新緑、秋は紅葉と四季折々の彩りにより仏殿が引き立てています。

三重塔

仏殿の裏手にある朱色が鮮やかなこちらの三重塔は1376年に完成した由緒ある建築で、国重要文化財に指定されています。

塩飽大工は、1752年におこなわれた解体修理に関わっていたとの記録があります。

鐘楼

境内の片隅にあるこちらの鐘楼。江戸時代におこなわれた屋根の葺き替えに塩飽大工が関わっていたとの記録があります。

4.阿智神社 隋神門(倉敷市)

倉敷美観地区のすぐ北側に位置する「阿智神社」。こちらにも塩飽大工が関わった建築が残されています。

参道の長い石段を登った先にある随神門、阿智神社の本殿前に正門として1752年に完成しました。下の手水場から見上げるとその堂々たる姿を拝むことができます。

阿智神社は境内からの眺望もよく、倉敷美観地区と合わせて参拝するのもおすすめです。

おわりに

塩飽大工の代表作の数々、いかがだったでしょうか。

今回紹介した寺社建築以外にも、(塩飽大工が手がけた)多くの建物が現存していて、彼らの技術力の高さを現在に伝えています。

また、岡山県の寺社建築へ与えた影響も多大なるものであったと推測されます。

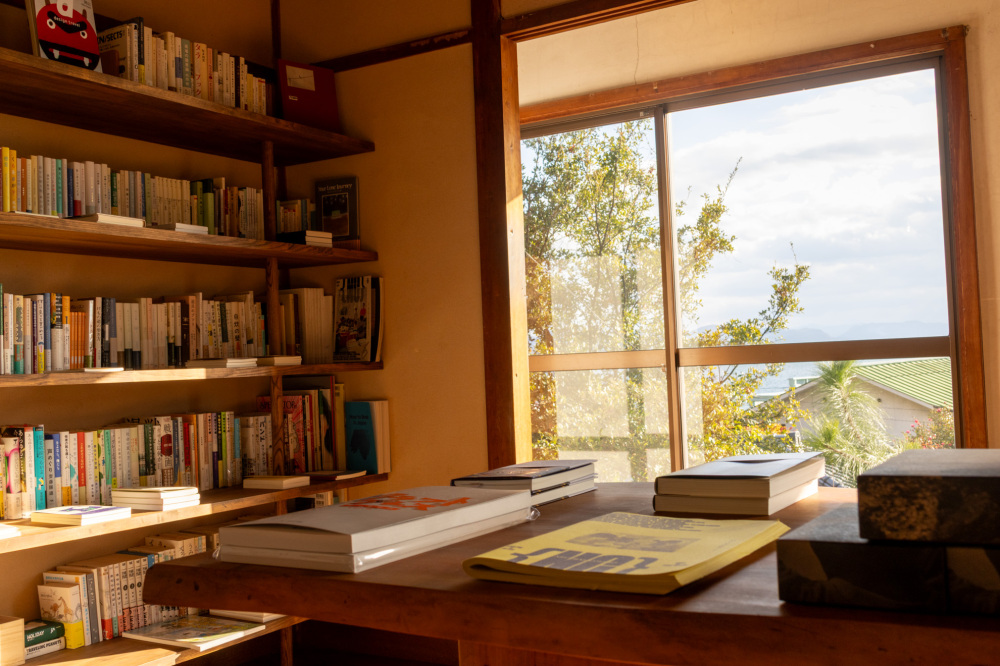

今回の記事を書くにあたり、以下の書籍を参考にしましたので紹介します。

塩飽大工 -いま語り継ぐ先人たちの気概と誇り- 改訂第二版(2022)

この本には、紹介した以外にも多くの木造建築が記載されていますので、手にとり探訪してみてはいかがでしょうか。

紹介したスポットの場所(地図)

- 吉備津神社

- 備中国分寺

- 宝福寺

- 阿智神社

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。