清水宗治VS羽柴秀吉!備中高松城の戦いを現地で体感。

歴史ファンでなくとも一度は聞いたことがあるであろう、羽柴秀吉による備中高松城の水攻め。この戦の真っ最中に本能寺の変の知らせが届いたという、日本の歴史が大きく動いたまさにその地が岡山市にある「備中高松城」なんじゃ。今回は備中高松城と周辺の武将たちの陣址などの関連史跡を巡ってまいった様子を紹介する。この戦に出陣した岡山戦国武将隊の宇喜多忠家と、宇喜多家家臣の戸川秀安、角南友行、宇喜多秀家が訪ねてまいった。

- ライター

- 岡山戦国武将隊

- 掲載日

- 2024年5月17日

目次

備中高松城の戦いとは?

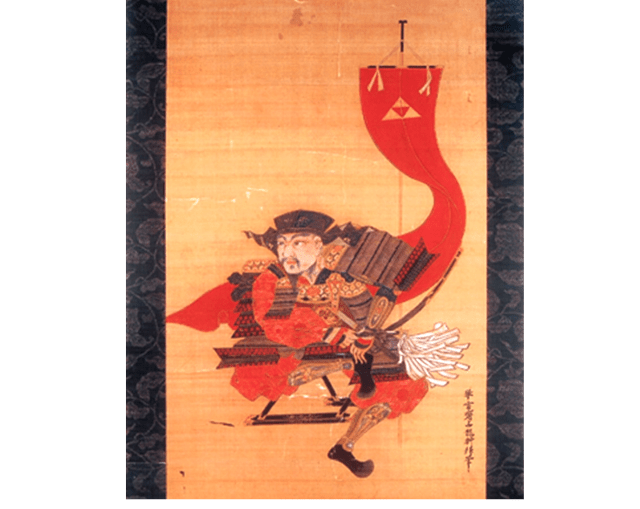

天正10年(1582)、皆さんよくご存知の本能寺の変。その真っ最中に中国地方を制覇した毛利氏と織田信長が激突していた最前線が、岡山県の備前・備中の国境にある「備中高松城」であった。我ら宇喜多家も織田方の将として宇喜多直家の弟・宇喜多忠家と家臣団が出陣していた。 守りは備中高松城主・清水宗治であった。その際、織田方の将・羽柴秀吉が行った水攻めが、世に名高い「備中高松城の戦い」である。

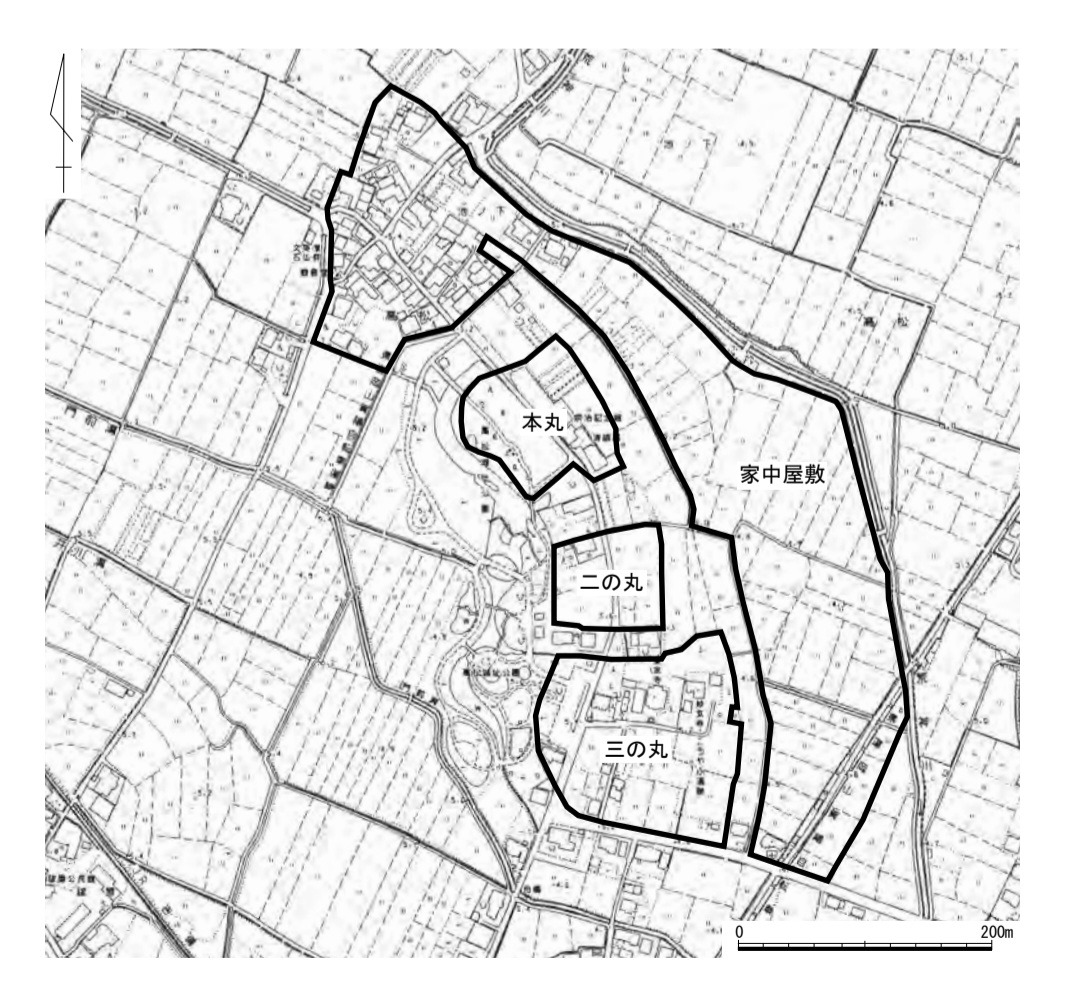

備中高松城はどんなお城?

「備中高松城」は毛利側の対宇喜多軍の城として国境に築かれた「毛利境目7城」と呼ばれた城の一つ。平地に築かれた平城で、周りには湿地帯が広がり天然の堀となっており、とても攻めにくい城であった。城主は毛利の将・清水宗治である。

現在の備中高松城

2023年オープンの備中高松城址資料館

周辺に点在する関連史跡なども紹介されておる。なお、「備中高松城址資料館」では備中高松城の御城印が購入でき、続100名城スタンプも押すことができるぞ。

※続日本100名城スタンプは「備中高松城址資料館」の休館日には、本丸脇の和菓子店「清鏡庵」で押すことができます。

【備中高松城址資料館】

所在地:岡山県岡山市北区高松558-2

TEL:086-287-5554

開館時間:10:00~15:00

休館日:月曜日、年末年始(12月28日~1月4日)

駐車場:あり

ちょっと休憩。本丸脇にある老舗和菓子店へ

「備中高松城」の本丸脇には歴史ある佇まいをした和菓子屋さんがある。創業70年を超える老舗で、店名の「清鏡庵」は清水宗治殿の戒名「高松院殿清鏡宗心大居士」からだそうじゃ。昔ながらの店内に並んでいるのは、名物の「宗治饅頭」をはじめ、「水攻め饅頭」「宗治もなか」など、備中高松城にちなんだネーミングのお菓子。全て手作りで値段もお手頃、根強いファンの多い店でもある。秀家様もおいしくご食味されたぞ。特にお勧めは時期物であるが柏餅じゃ!毎年これを待っておられるファンも多く、直ぐに売り切れになるので予約をされるのがよろしかろう。6月いっぱいまで販売されるそうじゃ。

【清鏡庵】

所在地:岡山県岡山市北区高松511-1

TEL:086-287-2143

営業時間:8:00~19:00

定休日:木曜日

駐車場:あり

戦いの痕跡①清水宗治と宝福寺

周辺に残る備中高松城の戦いの痕跡(遺跡)を巡ってみた。

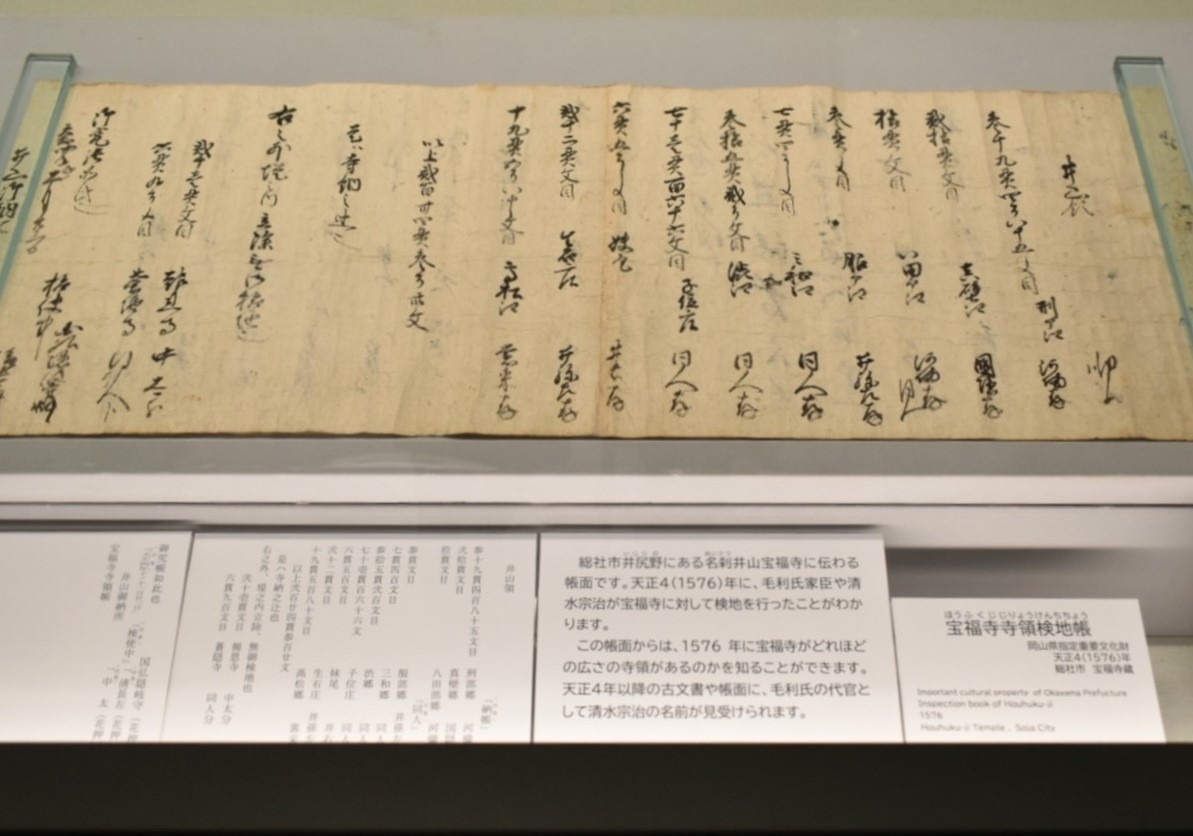

まずは国の重要文化財の三重塔がある水墨画で有名な雪舟ゆかりの寺、総社市の「宝福寺」。なぜ備中高松城の戦いと関係あるのか?…というのも「宝福寺」には清水宗治殿に関係した文書が残されておるのじゃ。「宝福寺」は当時から臨済宗の寺としてトップクラスの格式があったお寺なんじゃ。備中争乱で毛利氏が三村氏を滅ぼした時、三村元親殿の子供がここで処刑されている。毛利氏が三村氏に対して最大限の敬意を払っていたからこその処置なのであろう。

天正4年以降の古文書や帳面に、毛利氏の代官として清水宗治の名前が見受けられる。写真は岡山県立博物館のテーマ展(2024年5月10日~6月16日)で展示された「宝福寺寺領検地帳」(天正4(1576)年/宝福寺蔵)で、この帳面からは当時「宝福寺」がどれほどの広さの寺領であるのかを知ることができる。

【宝福寺】

所在地:岡山県総社市井尻野1968

TEL:0866-92-0024

参拝時間:5:00~17:00

駐車場:あり

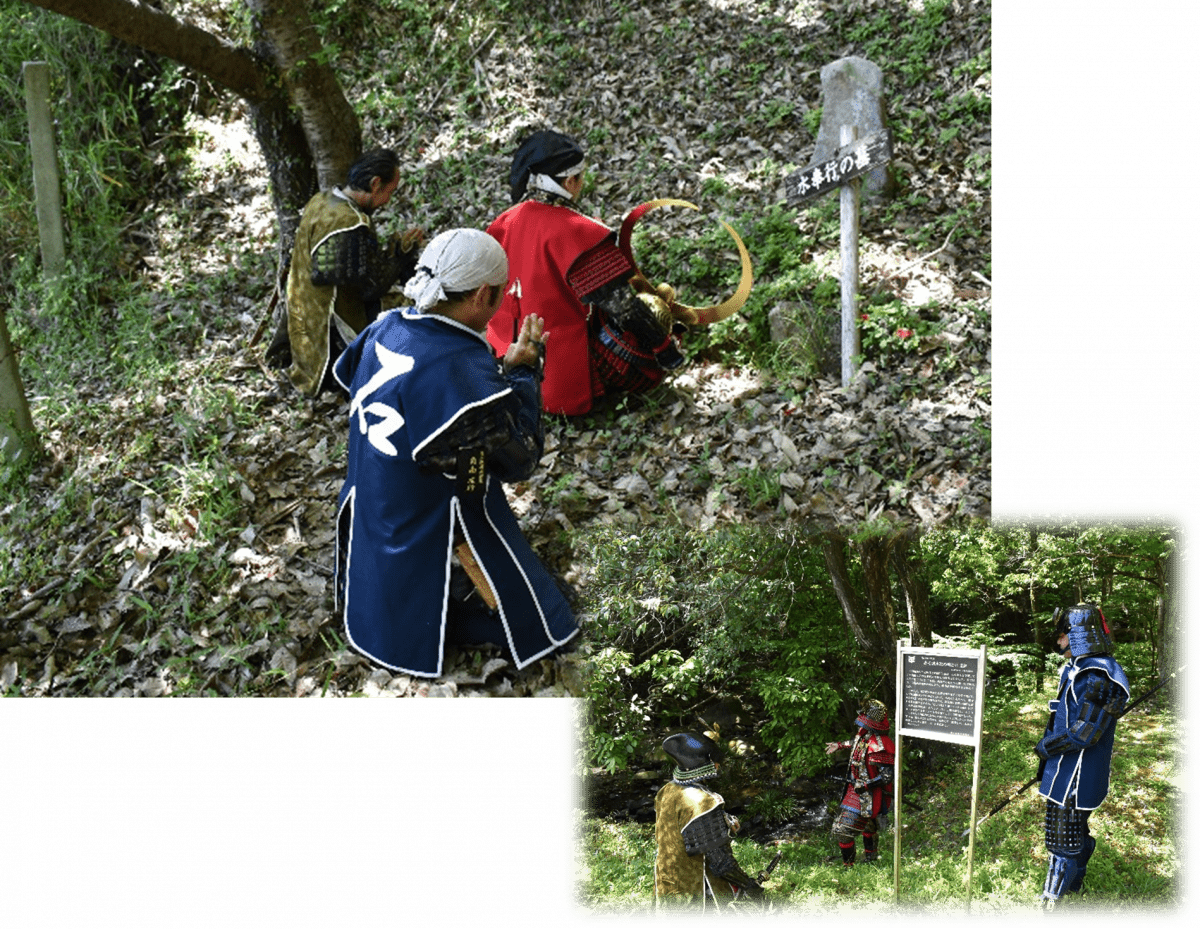

戦いの痕跡②冠山城

2つめは「冠山城」。毛利方の境目7城の一つで、先陣として宇喜多勢を送り込み、最初に落としにかかった備中高松城の周辺の諸城である。宇喜多方が攻め込んだが、多数の死傷者が出たため苦戦した。しかし城に火の手が上がり城内は混乱、加藤清正がそれにつけ込んで一番乗りを果たし、続いて宇喜多勢も城門を破り突入、城は落城した。現在城址には曲輪、土塁、切岸(人工的に山を削った斜面)、竪堀群などの遺構が残っている。見学する時は充分に気をつけて見て回るようにされたい。なお、最高所の曲輪には、合戦で戦死した将兵の慰霊碑が建っている。

【冠山城】

所在地:岡山県岡山市北区下足守2038

戦いの痕跡③宇喜多忠家の陣跡

織田方の我が宇喜多家は、宇喜多忠家殿が「備中高松城」の北西に位置する高台に陣を構えた。忠家陣跡より眺めると「備中高松城」は目と鼻の先にある。現在、陣所跡には「和井元八幡神社」があり、参道で登ることができる。拝殿前からはすぐ前方に「備中高松城」が見下ろせ、その向こうには秀吉の本陣跡石井山を望むことができる。我々宇喜多勢はここより清水宗治殿の最期を見守っていたのだろうか。

【宇喜多忠家陣址】

所在地:岡山県岡山市北区大崎108

戦いの痕跡④羽柴秀吉本陣跡

毛利氏と対峙した時、当初羽柴秀吉殿は今の最上稲荷の背後にある龍王山に本陣を構えて宇喜多勢を先陣とし、周辺の毛利方の城を落としたのち、「備中高松城」の東側の石井山に陣を移した。そののち水攻めの準備に取り掛かった。現在、「備中高松城」を間近に見下ろす位置にある秀吉本陣には白い大きなノボリが立っており、「持寳院」裏の太閤岩登山口より登ることができる。今は備中高松城本丸内に移されている宗治殿の首塚は、秀吉殿の首実検直後は「持寳院(持寳院跡)」に設けられたのじゃ。その跡が今も残っていたぞ。

【羽柴秀吉本陣跡】

所在地:岡山県岡山市北区立田

戦いの痕跡⑤蛙ヶ鼻築堤跡

最上稲荷の朱色の大鳥居の東側にある蛙ヶ鼻築堤跡。備中高松城水攻めはここから3kmの堤防を突貫工事で築いたとされているが、300mだけだったなど諸説があり、詳しいことは分かっていない。しかし蛙ヶ鼻での発掘調査では、幅24mの堤防の跡が発掘されておる。現在は史跡公園として整備されている。

【備中高松城跡 水攻め史跡公園】

所在地:岡山県岡山市北区立田

駐車場:あり(2~3台)

※周辺は道が狭いため、国道180号線から気をつけて進んでください。

戦いの痕跡⑥水攻め足守川 取水口

現在のJR桃太郎線(吉備線)・足守駅近くの足守川堤防上に、“高松城水攻め水取り入れ口遺跡”という石碑が立っている。秀吉殿が備中高松城を水攻めする際、この附近で足守川をせき止めて水を引き入れた場所だと伝えられている。また、足守駅のすぐ南側には副提とみられる土塁が現存している。背後の「生石(おいし)神社」のある山は、水攻めの時、加藤清正が陣を構えたところである。

【水攻め足守川 取水口】

所在地:岡山県岡山市北区門前188

戦いの痕跡⑦高松城水攻め鳴谷川遺跡

「備中高松城」の水攻めの時、足守川だけでなく北に位置する鳴谷川もせき止め、そこから峠を切り開いて備中高松城方面に水を流す計画もあった。しかし、工事途中に足守川の増水により水攻めが成功したため工事は中断された。この時、工事中断の責任をとって自刃したという普請水奉行・根津権六の墓と伝えられるものが近くに残っておる。このようなあまり知られておらぬ歴史もあったんじゃ。

【高松城水攻め鳴谷川遺跡】

所在地:岡山県岡山市北区長野

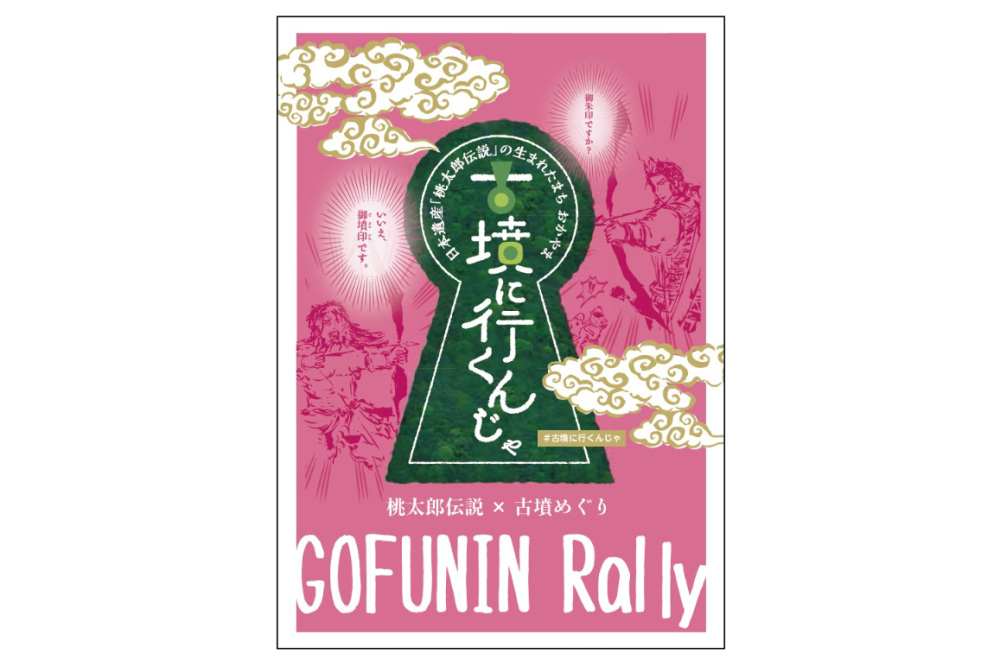

清水宗治と羽柴秀吉、吉備津神社との関係

備中国一の宮である「吉備津神社」は、かつて三備の国の一の宮であった。国宝の本殿、拝殿、その他にも重要文化財の建物などが多く残り、桃太郎伝説でも有名な観光客にも人気の神社である。ここも備中高松城の戦いと関係のある場所なんじゃ。その理由を岡山県立博物館のテーマ展(2024年5月10日~6月16日)で展示された吉備津神社蔵の第一級資料より見てまいろう。

【吉備津神社】

所在地:岡山県岡山市北区吉備津931

TEL:086-287-4111

参拝時間:開門5:00、閉門18:00

※境内拝観自由(授与所9:00~16:00/祈祷受付時間9:00~14:30)

駐車場:あり

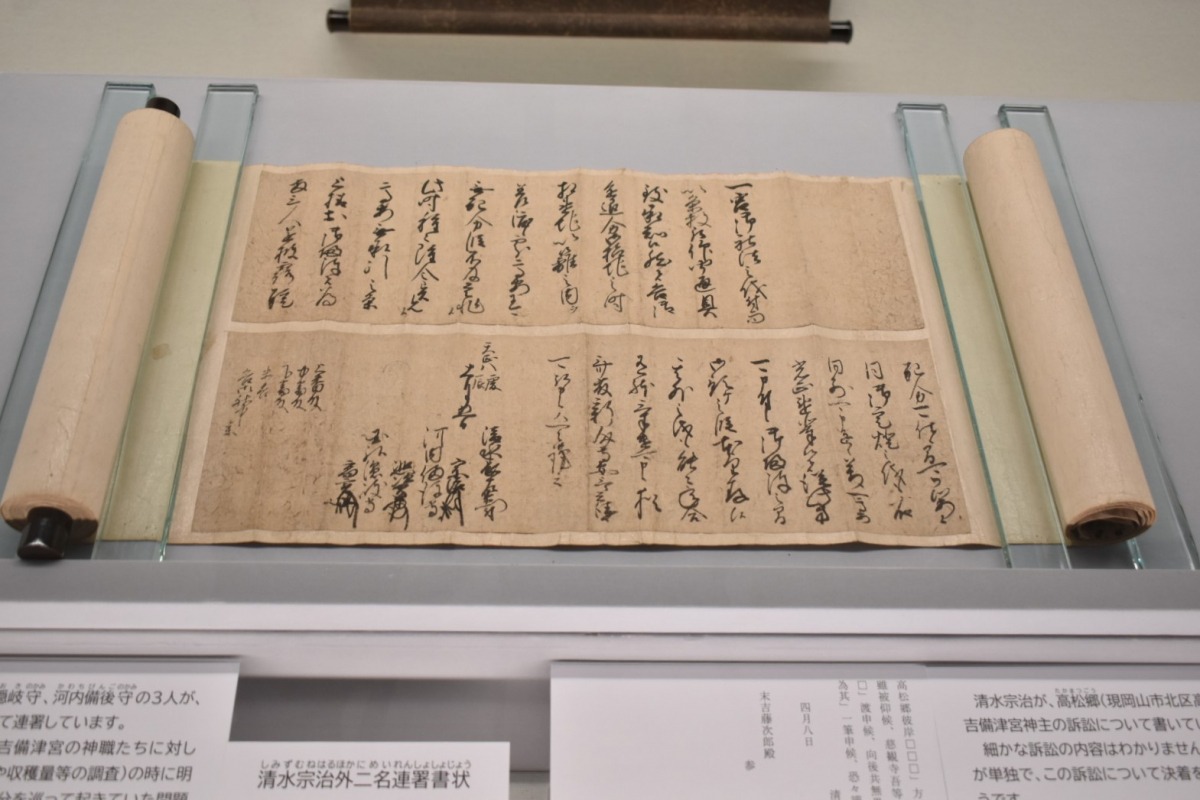

清水宗治外ニ名連署書状

秀吉殿が攻め込む前、毛利氏が備中を統治していた時の清水宗治殿の政治的な活動が垣間見られる書状。宗治殿は戦いだけではなく、事務的な仕事にも長じたお方であったのじゃのう。

<天正8 (1580)年11月5日/吉備津神社蔵>

清水宗治と国弘隠岐守、河内備後守の3人が、毛利側の担当者として連署した文書で、清水宗治たちは吉備津宮の神職たちに対して、検地の時に明らかになった土地の配分を巡って起きていた問題等について取り扱っているようです。ただし、結論については出しておらず、上様(毛利輝元でしょうか)が帰陣した後に、判断を仰いだ上で解決しますと書かれています。(テーマ展レジュメより)

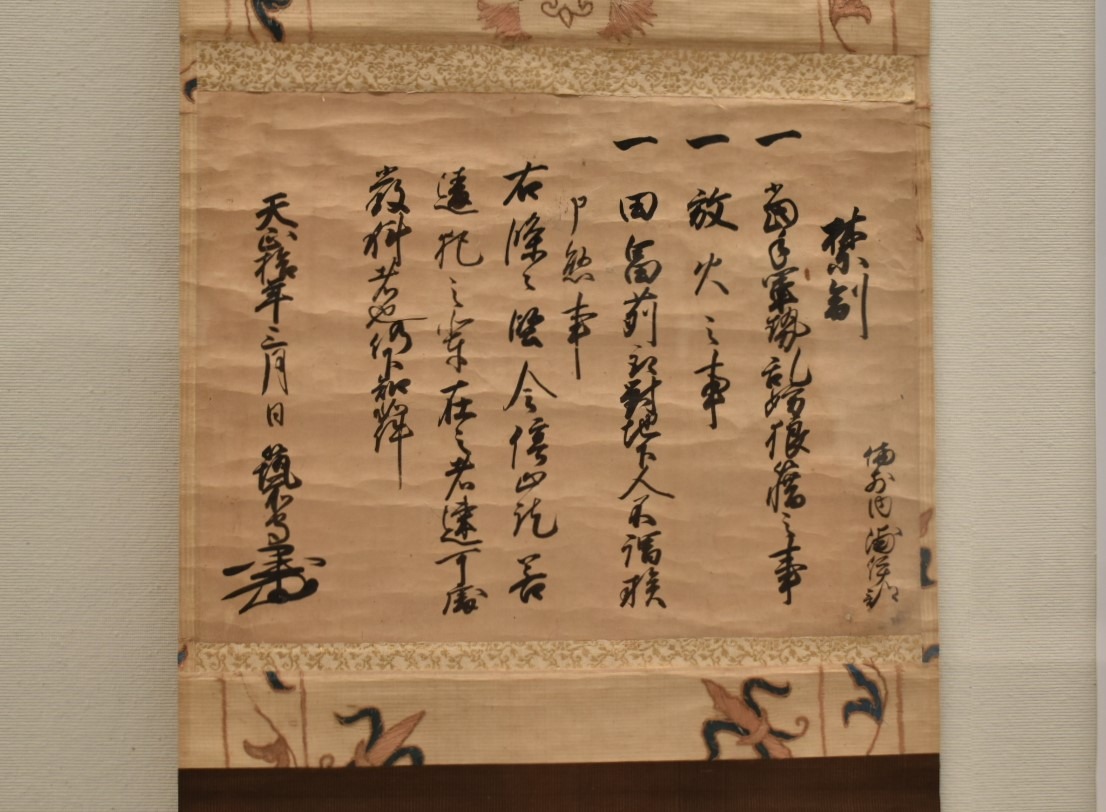

羽柴秀吉禁制

秀吉軍最高指揮官の蜂須賀正勝や羽柴秀長の「吉備津神社」へ配慮した丁寧な文書。備中の一の宮である「吉備津神社」に対して礼を尽くしている証拠であると同時に、攻め込んでくる直前に出されたもので、いよいよ戦いが始まるという緊張感も伝わってくる。

< 天正10(1582)年3月/個人蔵、吉備津神社蔵>

天正10(1582)年に入ると、羽柴秀吉は本格的に備中へ侵攻してきました。同年3月には、備前・備中・美作の神社や寺院に対して、禁制(乱暴をしない、放火をしない等の約刺)をしていきました。今回展示されていたのは、備前国浦伊部と備中国宮内へ対して秀吉が発出した禁制。(テーマ展レジュメより)

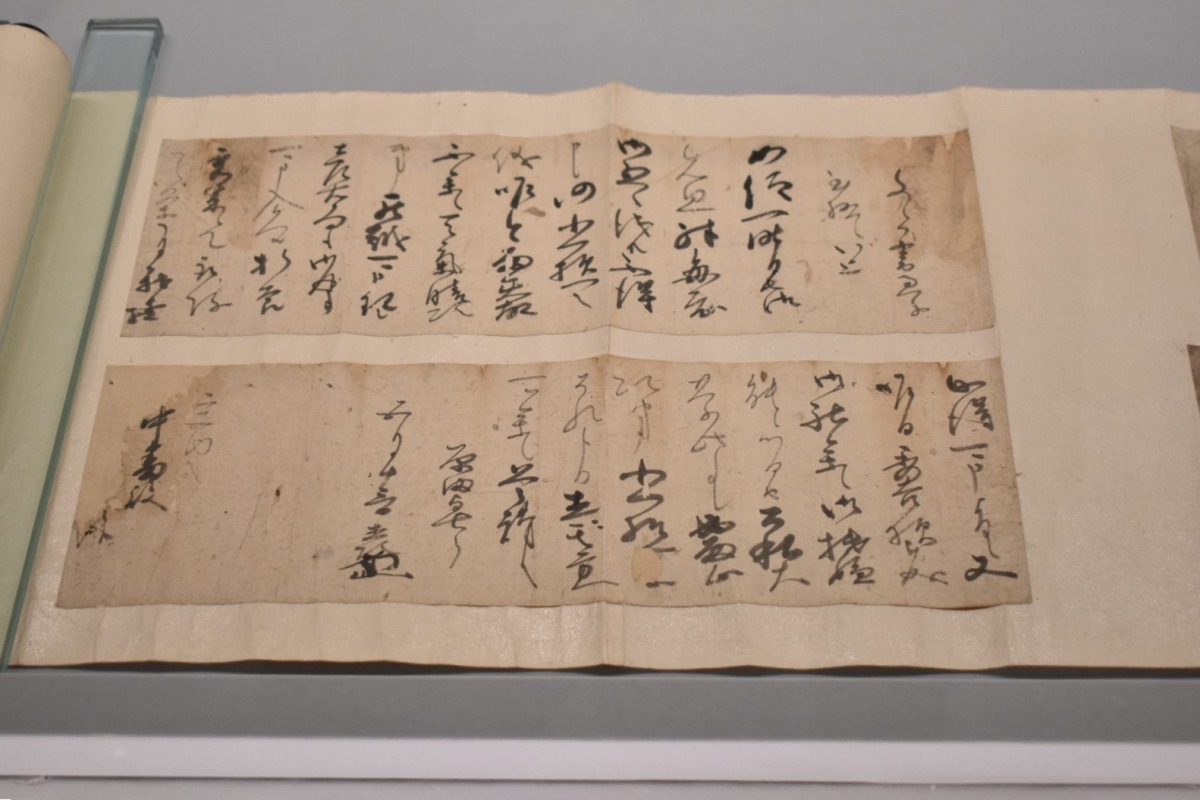

原田与七郎書状

羽柴秀吉が「備中高松城」を水で囲んで攻めていたちょうどその時に雨が降り続いたことを示す重要な証拠じゃ。5月とあるが今の暦にするとちょうど6月頃になるじゃろう。このように「吉備津神社」に武将たちの文書や奉納品を多く蔵されているのは、いつの時代の統治者も大切な存在として礼を尽くしていたということなんじゃ。

<天正10(1582)年5月13日/吉備津神社蔵>

羽柴秀吉家臣の原田与七郎が書いたものです。雨が降り続いているため羽柴秀長(文中では小ー「こいち」様)に会えてないこと、秀吉が吉備津宮に参詣して機嫌が良いことが書かれています。(テーマ展レジュメより)

おしまいに

実際に備中高松城の戦いがあった現地を巡って遺跡を見てきたが、秀吉側の陣跡から見下ろした「備中高松城」は目と鼻の先にあった。対する毛利方の小早川隆景殿などの陣跡も遠くに望める。そして「備中高松城」の周りがすべて浸水している様子を想像してみると、この戦いのスケールの大きさが実感できた。さらに「岡山県立県立博物館」のテーマ展に展示されている当時の文書などの第一級資料を見て、ああ本当にあった戦いなんだと実感することができた。

今回紹介した「備中高松城」周辺の秀吉本陣跡や秀忠陣跡など、各遺跡は徒歩でも半日ほどで回ることができる。岡山県立県立博物館のテーマ展とあわせて、ぜひ現地で日本の歴史の転換点である「備中高松城」の戦いを体感していただきたい。

地図

- 備中高松城

- 備中高松城址資料館

- 清鏡庵

- 宝福寺

- 宇喜多忠家 陣跡

- 羽柴秀吉本陣

- 冠山城

- 蛙ヶ鼻築堤跡

- 水攻め足守川 取水口

- 高松城水攻め鳴谷川遺跡

- 吉備津神社

- 岡山県立博物館

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。