観光スポット

カテゴリやエリアで検索しよう!

カテゴリやエリアで検索しよう!

出雲往来の一里塚として津山藩初代藩主の森忠政によって築造されたもので、県下に現存する数少ない一里塚として貴重なものです。

落差約10m、滝壷は広くて深く神秘的な滝で、渓流沿いの参道では四季折々の風景が楽しめます。水の少ない時期には滝が二条になって流れ落ちることから「夫婦滝」とも呼ばれ、夫婦円満、縁結びのスポットとして多くの人が訪れています。夏は避暑地として親しまれていま…

つやま自然のふしぎ館に併設されている施設で、江戸から明治にかけて津山商人文化に関する資料、及び森・松平藩に関する資料が多数展示されています。これらの商家の関連資料、歴代藩主からの拝領品及び創設者森本慶三の足跡を示すもの等約700点を森本慶三記念館の二…

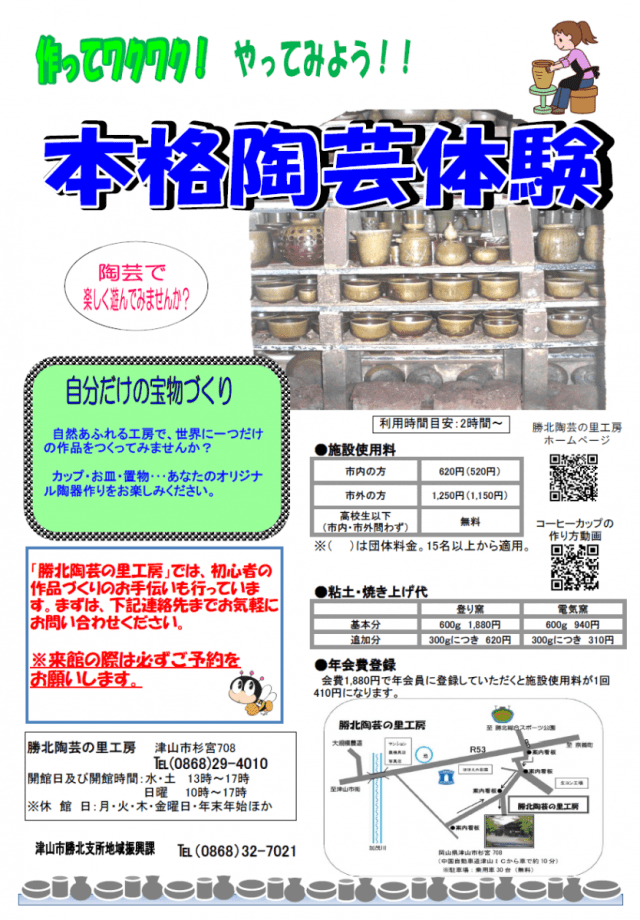

中世の窯跡「甲田池窯跡」に位置し、古くから陶芸に適した土が出土していた場所にあり、県北最大級の登り窯があります。窯焚き は、アカマツを焚く伝統的な備前焼の焼成です。登り窯焼成では、土質、焼成温度、焼成方法などによって、陶器の表面には様々な「 景色(紋…

洪水調整や農業用水の確保、導水落差を利用する発電など多面的機能を有し、岡山県で農地防災ダムとして最初に築造された重力式コンクリートダムです。新緑や秋の紅葉が美しく、上流にはキャンプ場、温泉等があり自然をたっぷり満喫できます。

文化11(1814)年に建てられたもので、社殿・唐門・総門の3棟が現存しています。本殿と拝殿とを会いの間でつなぐ権現造で、屋根は共に入母屋造です。

仏ヶ山は標高743.45mと格別高い山ではありませんが、全国に8か所しかない県境、中央分水嶺、一等三角点を併せ持つ珍しい山です。

創建は奈良時代の神亀3年(726年)にまで遡り、行基によって開基されたといわれています。平安時代に九条家の祈願所となり、鎌倉時代に源頼朝の命令で梶原景時が再建しました。本尊の薬師如来は国指定の重要文化財。持仏の不動明王と二童子像も国の重要文化財に、本堂…

真休寺はもともと、大山普門院と称して大山にあり、隆永上人代、約320年前、明暦年間に住坊が造営され、岡尾山普門院真休寺と称されたといわれています。本尊の彫刻は慈覚大師にして、格式極めて高く、昭和49年に庫裏、本堂の再建されました。春は桜並木が迎えてくれ…

急傾斜を流れる羽出川に沿い約2kmに渡って続く渓谷。幅は広くなく、地形から小さな滝が数十箇所以上あり、マイナスイオンを存分に感じることができる。中でも、「唐音の滝」と「二軒屋の滝」は見応えがあり、辺りの紅葉樹とのバランスが良く美しい。

木々が生い茂る山深い泉川の最源流部にある七面の滝。そこには絶えることなく渓谷に躍る清流、樹間に漂う滝しぶき…。春のもえ木、夏の涼感、秋の紅葉、そして冬の雪化粧。四季を通じて美しい景色が楽しめます。古くは「洗顔清水」と言われ、本山寺古伝の鬼面を洗い、…

標高1,209m。県下6番目の高峰。独立峰のため頂上付近からの眺望が良く、北に1,000m級の中国山地や日本海、西に津黒山から蒜山・大山、東に那岐連峰や後山、南に鏡野街から津山市街と360度の大パノラマを楽しむことができます。

討幕計画に破れた後鳥羽上皇が隠岐に流された時に通った街道。周辺一帯が散策公園になっています。自然観察ゾーンでは、県天然記念物指定のしだれ栗・どんぐりの森が散策できます。

箸立天満宮境内にある御神木「伊吹ヒバ」は、推定樹齢800年から1,000年といわれ、858年(天安2年)に菅原道真が、長岡庄を経て高田庄へ旅する途中立ち寄った際に、昼食に使った箸を立てたものが育ったと伝えられています。合格祈願の天神様として知られ、受験シーズン…

木材林産物の展示・販売を通じ木材の良さを宣伝し、美作木材産地における林業、および木材産業地域の活性化、地域住民の文化の創造、コミュニティーの場として使える施設です。

造形美に工夫が凝らされた丘陵コース。プレーヤーが自分のスキルにあわせて攻略ルートを選ぶことができます。

慶長19(1614)年、大金持ちの蔵合氏の願いで建てられた寺で、本堂は当時のもので、本尊の不動明王は鎌倉期の作と伝えられています。

高さ15mの上の滝と、高さ7mの下の滝。昔、天邪鬼(あまのじゃく)が天に昇って星を取るため石を積み上げ、後一息というところで石積みが崩れたその振動でできたと言い伝えられています。

瀑層は玄武岩でできており、柱状節理の見事な黒色の岩塊が累々と連なっています。滝は奥まったところに滝口を作っていて、滝壷は広くはないですが、大きな音を響かせて水が落ちています。

標高953.5mの櫃ヶ山の北斜面8合目付近にあり、古くから勝負の神として地域住民に信仰されている天狗様の御堂をとりまく鎮守の森として親しまれ、ブナ、ケヤキ、ミズナラ、クマシデなどが自然の状態でよく保存されています。

北房エリアは環境省の「ふるさといきものの里百選」にも選ばれた、岡山県の代表的なホタルの里です。北房ほたる公園を中心とする備中川沿いで、例年6月上旬から下旬にかけて、ゲンジボタルが飛び交う様子を見ることができます。備中川沿いに何kmにも渡って続くゲンジ…

蒜山の雄大な高原の中でスポーツを楽しみませんか。ゴルフ場、体育館、プール、グラウンド、野球場などの充実したスポーツ施設が完備されており、様々なスポーツを楽しむことが出来ます。レンタル用具が豊富ありますので手ぶらでもお楽しみいただけます。また、スポー…

真言宗高野山派の準別格本山である円通寺の境内にあり、県重文「山伏の笈」をはじめ数多くの寺宝、古文書等がおさめられています。

長尾山金光坊に至る参道沿いに建立された三十三体の観音像により、西国三十三カ所霊場を参ることができます。1772~1781年に造建されたもので、金光坊境内には十王石仏像が建立されています。

徹底した水と肥料の管理のもと、約50種類・1,000本のブルーベリーの木を愛情込めて栽培しています。

南北朝時代に創建された古寺で、「バンバ踊り」が伝承されています。仏教寺本堂前の石段の中段に建立してある仁王門。その左右に配されていた金剛力士像。向かって右側の阿形像の脊部内面左肩に「建長元年巳酉三月二十日」の墨書があります。二駆とも檜材の寄木造で、…

勝間田は、平安時代の武将「坂田金時」の終焉の地と言われており、公園内には、堂々と熊にまたがる「金太郎」の銅像があります。

境内には御神木として崇められている推定樹齢660年の大杉があり、目通り周囲5.4m、樹高約40m。美作県民局の名木百選です。

ホタルの里は、久米川の支流、宮部川の上流にがあり、休憩所もあり、夏には日没時にホタルが飛びかう光景が見えます。種類:ゲンジボタル、ヘイケボタル

蒜山タンチョウの里は、岡山県におけるタンチョウ将来構想の飼育・繁殖計画に沿ったもので、県北部地域のサブセンターとして真庭市が三木ケ原に整備しました。設置場所は、ジャージー牛ふれあい広場に隣接し、蒜山の山々を望める蒜山観光の中心地です。国の天然記念物…

堆積層泥岩で出来た三面からなる岩壁の正面奥の黒い屏風状の岩の上から、白糸を引くように落ちています。

塩滝公園の中にある滝。一帯は蛇紋岩を主とする礫岩が露出していて、屏風岩・くぐり岩・しころ岩・天狗岩など奇岩怪石が多く見られます。

温泉街の中央に位置する温泉薬師堂は、失ったものが帰ってくるお薬師様として信仰を集めています。また、薬師堂のすく横からは、湯原温泉の源泉がこんこんと湧き出ています。薬湯としてお清めができます。