観光スポット

カテゴリやエリアで検索しよう!

カテゴリやエリアで検索しよう!

交通情報や周辺の観光スポットをご案内するインフォメーション窓口やレストラン、ショッピングコーナーがあります。

約1haの土地で、5つの品種のぶどうを栽培しています。ぶどう狩り体験や直売所で販売をしています。また、ぶどうの樹の年間オーナー制度もあります。

センター内はアリーナ、トレーニングルーム、研修室に分かれ、それぞれの目的に合った充実の設備で対応しています。また、ホール2階にはアスレチックジムもあり、トレッドミルなどのマシンも完備されています。体育館には398席の観客席もあり、さまざまな大会に利用で…

脇本陣・木代邸は出雲往来の宿場として栄えた新庄宿で脇本陣をつとめた家です。屋号は「向馬場屋」と称し、江戸時代の終わり頃に建てられた幕末を代表する建物で、三列六間取りの大規模家屋です。新庄村指定の文化財で、一般開放しています。

剣豪・宮本武蔵ゆかりの神社

宮本武蔵の生家跡のとなりにある武蔵ゆかりの神社。主祭神は大己貴命。「暴れん坊たけぞう」と呼ばれ幼少期をこの土地で過ごした宮本武蔵は、讃甘(さのも)神社の宮司が打つ2本の太鼓のバチさばき・音の響きに興味を持ち、二刀流を思いついたと言われています。造り…

800年の歴史ある会陽(裸祭り)の開催も

西日本播磨美作七福神のひとつ。客殿裏の枯山水の築山と前庭の亀島は小堀遠州作と伝えられ、当時の石組手法をよく残した県下の代表的な園庭です。前庭には樹齢300年の白木蓮の名木があります。また、安養寺には国の重要文化財に指定されている『木像十一面観音立像』…

西日本初の全面人工芝で覆われたスタジアムで、全日本軟式野球連盟第一種野球場として認定されている。敷地内には、スタジアムのほかに、アップグラウンドやソフトボール、サッカーなどで使用可能な多目的グラウンド、合宿や研修を行う久世産業学習館も設置されていま…

美作守護職の館跡。元弘2年(1332年)後醍醐天皇が隠岐へ配流された際、児島高徳が天皇を慕って桜の幹に十字の詩を記したという伝承の地として有名です。

木地師の里として栄えた山間の村

昭和49(1974)年に、郷土の風物を開発から守ろうと岡山県が指定した「ふるさと村」7ヵ所の一つ。標高500mの大高下、大杉エリアに茅葺き屋根の民家が点在し、水車が回るのどかな山村のたたずまいが残っています。

「当人祭」で知られる厳かな神社

梶並地区に鎮座する、613年創建(現在の社殿は1856年)の由緒ある神社。流造桧皮葺の本殿、入母家造で桧皮葺正面唐破風の向拝をつけた曲線屋根の美しい拝殿があります。参道には樹齢350年のスギ、ケヤキの巨樹がそびえ立ち、樹齢150年のツバキも境内に古の景観を添え…

川遊びやフィールドアスレチックが楽しめる

黒木ダム湖畔周辺のレクリエーションゾーンです。湖畔の広場、自然観察の森など15の園地があり、ピクニックからアウトドア-キャンピングまで満喫できます。

広大な景色を楽しみながらのBBQ

地元の特産品や工芸品、ジャージー牛のオリジナルぬいぐるみなどを扱う特産品販売所。隣のレストランでは蒜山名物のジンギスカンや、地元のジャージー牛を使った焼き肉など、食材にこだわったおいしい料理を堪能できます。ペット連れのお客様にもうれしい野外バーベキ…

武蔵の父・無二斎が仕えていた古城跡

竹山城は「太平記」にも登場する中世後期の山城です。宮本武蔵の祖父と父はこの城の家老であり、剣道師範役として仕えました。城跡は展望台となっており、武蔵の里を一望できます。

もとは高田城。今は調練場の石積みと頂上の平坦地を残すのみです。鎌倉時代末期からの激しい攻防を今に伝える貴重な城址です。

美作河井駅~知和駅間に架かる石造りの鉄橋で、その橋を通る列車との風景は鉄道ファンにとって絶好の撮影スポットです。

妙法寺は1615年頃建立され、鶴山から南新座に移され現在の場所に。美作における日蓮宗最大の寺院といわれ、本堂は岡山県指定重要文化財、鐘楼(しょうろう)と鰐口(わにぐち)は、津山市指定重要文化財です。鰐口には、“慶長18年(1614)年暦9月21日作州津山富…

樹齢100年以上、高さ約15m、枝張り幅約18mのしだれ桜は、見るものを魅了します。さくらの季節にはライトアップも行われ、大勢の人で賑わいます。

作州絣の道具・資料の展示、反物・小物の販売をしています。また、織りの実演や棉繰り・糸紡ぎ体験もあります。

市内を見渡せる桜の名所

標高530mにあり、津山の町並みを一望できます。春にはソメイヨシノやヤエザクラ、ヤマザクラなど1,200本の桜目当てに多くの人が訪れます。初夏には約2,000本のアジサイが咲き、秋にかけては眼下に雲海を見ることができます。

蒜山三座を正面に、大山南壁を西に望む雄大なエリアで、ブルーベリー狩りができます。また、キャンプ場も併設しています。

大庄屋の風格を残す旧家

この住宅は板絵図が残っていて、江戸時代中期の天明6年(1786年)に建築されたことが知られています。長屋門、蔵2棟が付属し、この地域の上層農家の構えをよく伝えています。

出雲街道勝間田宿場には諸藩の参勤交代に当って、津山藩主が専用としていた下山本陣と松江・勝山の藩主などが宿泊した木村本陣(出雲本陣)がありました。現在は下山本陣の一部が残っていたものを改修保存し、開放しています。

地元産のフルーツや野菜がいっぱい

地元で採れた新鮮な野菜が自慢です。9月上旬~10月初めのピオーネ、10月は柿やナシ、11月からは真庭の特産品や、やまのいも「銀沫(ぎんしぶき)」がおすすめです。

樹齢約800年の大桜

開けた斜面にそびえ立つ大桜です。幹の周囲約6.5m、枝張り23mを誇る、推定樹齢約800年のヒガンザクラの一種「アズマヒガン」の老樹です。4月中旬に薄紅色の可憐な花をつけ、比較的長い間楽しむことができます。真庭市の指定天然記念物になっています。※開花期間中は日…

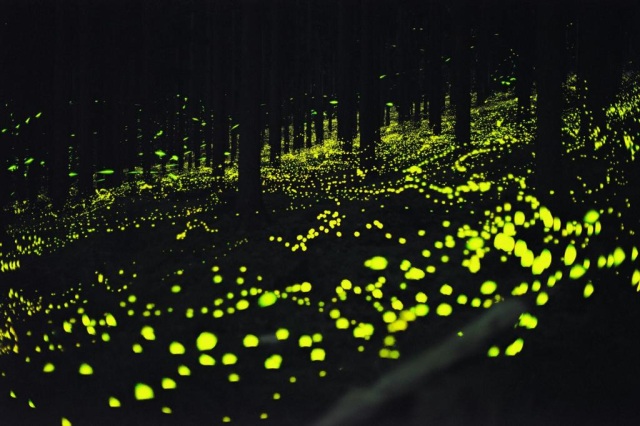

林床を舞う幻想的なヒメボタル

7月初旬から第3週目頃にかけて徐々に北へと場所を移しながら、林の中を幻想的な光が飛び交う様子が見られます。

約300の句碑が並ぶ散策路

久米南町は日本一の川柳の町。2014年には「最大の川柳レッスン」でギネス世界記録を達成しました。遊歩道沿いに立ち並ぶ300基以上の句牌を楽しみながら、小怪から第二川柳公園、第一川柳公園へと散策できる全国でも珍しい川柳を楽しむために創設された公園。人々の生…

昭和28年創業で、今も当時の装いのまま店内には可愛い民芸品がたくさん展示されています。竹細工作りも体験できます。

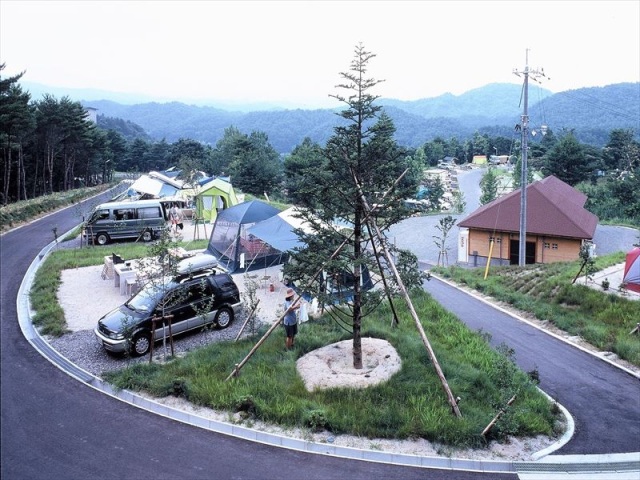

オートキャンプ協会4つ星認定の本格的キャンプ場

岡山県の北部、標高700mに位置する恩原高原にあるオートキャンプ場です。氷ノ山後山那岐国定公園指定の自然豊かなところにあります。オートキャンプ協会4つ星認定の本格的キャンプ場は、全54サイトの駐車場付き区画サイトとなっています。レンタルも揃っているので、…

江戸中期に建築された(およそ300年前の)三間取り広間型の農家を移築したもので国の重要文化財に指定されています。

土俵が四角いため、角土俵と呼ばれています。国内に現存し、使用されている唯一のものとされ、「角力」と書いて「すもう」と読みます。毎年隣接する小学校の小学生により、角力大会が奉納されています。

展望抜群のドライブコース

西粟倉村の東部を約12km走っている林道。遠くの山々が見渡せるこの林道は、展望も抜群で、ドライブコースとしても多くの人が訪れています。

特産品の柚子を使った商品も多くあり、お土産品としても人気

JA農産物直売所「サンサンくめなん」では、久米南町内の農家が生産した旬の新鮮野菜・お総菜、パン、陶芸作品や手芸品などを販売しています。また、特産品の柚子を使った商品も多くあり、お土産品としても人気です。店舗入口には野菜や花の苗や鉢植え、切り花の販売も…

津黒山山麓にあるキャンプ場

「小さな子どもたちとファミリーに優しく大自然にふれあえる」をコンセプトに、オートキャンプ、フリーテントサイトを有する津黒山山麓に広がるキャンプ場です。テントサイトは高原の丘にあり、オートキャンプサイトとフリーサイトを選ぶことができます。オートキャン…

雄大な那岐連山の麓にある塩手池は、津山藩主・森長継によって築造され、現在も灌漑用のため池として岡山県最大の貯水量145トンを誇ります。周囲約2kmでは散策やサイクリングができ、最近ではターゲットバードゴルフ場が整備されています。また、毎年夏には「サマーフ…

一度に50人が入れる温泉の玄関口の足湯

旭川のほとりに位置する、山々に抱かれ清流のせせらぎを聴きながら入れる足湯です。総幅延長約26メートルで、一度に50人も入ることができます。

標高1,030mで、登山道が整備されているので、1時間30分ほどで気軽に登山を楽しむことができます。晴れた日には遠く大山、日本海も望むことができます。登山口には、勝山美しい森キャンプ場があり、雲海からのご来光に始まり、新緑の春から紅葉の秋まで四季を通じて森…