触れるほどに、物語を紡ぐ。岡山手しごと探訪。

県内の豊かな自然と人々の暮らしの中から生まれ、古くから受け継がれてきた岡山の手しごと。

木目の美しさと漆の深みが調和する「郷原漆器」や藍と白による織りが美しい「作州手織絣」、暮らしを涼やかに彩るい草製品、色とりどりの刺しゅうが施された「倉敷てまり」、そして山の恵みを活かす新しい挑戦から生まれた「ジビエレザー」。伝統と現代の感性が響き合う品々は、旅の思い出を特別にしてくれるはずです。

岡山ならではの工芸の世界を、ぜひ旅の途中で体感してください。

目次

郷原漆器とは

独特の技法を今に伝える木工芸

蒜山や岡山県北に自生するヤマグリを生木のまま輪切りにして木地を挽き、漆で仕上げる郷原漆器。

約400年続く独自技法から生まれる器は丈夫で艶やか、使うほどに味わいを増す器です。

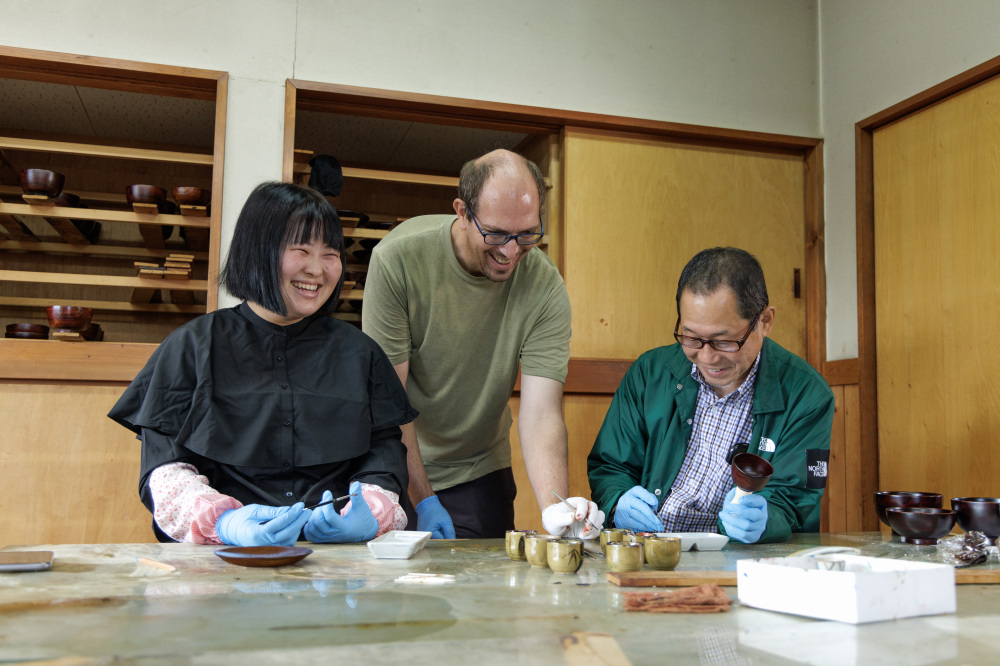

戦後に一度作り手が途絶えましたが、平成に入り復活し、2024年から新たにアメリカ出身の木工作家デービッド・ディロングさんが担い手として、蒜山の地でその技と美が受け継がれています。

インタビュー

ディロングさんが郷原漆器に出合ったのは、2018年頃。

漆を使う器と聞いて興味を持ち、生産者から話を聞いたことで、その歴史の深さと独特の作り方に強く心をひかれます。

しかしその後、会員の高齢化などの理由から「郷原漆器生産振興会」が解散。

技術の途絶を懸念したディロングさんは「郷原漆器発展会」を設立、郷原漆器という伝統を継承し、その作る過程での「手グロメ」や「びんづけ」を復活しようとしています。

従来の木目を生かす技法に加え、形の味も最大化する試みも行っています。

「わざと木地挽きの際に芯を真ん中から数mmずらすこともあります」とディロングさん。

木の質感を強調する塗りにも挑戦。現代の暮らしに合う酒わんや小鉢も制作し、郷原漆器の魅力を広げています。

郷原漆器発展会 基本情報

住所:真庭市蒜山上福田425 『郷原漆器の館』内

TEL:0867-45-0481

営業時間:9:00〜16:00

休日:木曜日

駐車場:5台

見学:3~7日前に電話で要予約(料金無料)

購入できる場所

ワークショップ・ものづくり体験

「郷原漆器絵付け体験」

郷原漆器にオリジナルの絵付けができます。

絵付けをする漆器は、皿やおちょこ、めし椀、お椀などから選べます。

漆器は現地で選ぶことも可能です。

場所:郷原漆器の館(真庭市蒜山上福田425)

所要時間:約2時間

定員:10名

料金:絵付け体験1,800円、漆器2,500~8,000円

問い合わせ先:0867-45-7111(真庭観光局)

下記URLから2日前までにご予約を。

手織作州絣とは

かつて日常で着られていた織物を現代へ

手織作州絣は、太めの木綿糸を用いた丈夫な織物で、藍と白のコントラストが美しい幾何学模様が特徴です。

模様は糸を染め分けてから織り上げる高度な技法で生まれ、手織りならではの微妙な揺らぎが独自の味わいを醸し出します。

かつては日用着物地として親しまれ、今は布小物や雑貨に姿を変え、県北・津山の旅のおみやげとして人気。

また、気軽に体験できるコースターづくりや本格的な機織りといったワークショップも魅力です。

インタビュー

実は一度担い手が途絶えた手織作州絣。

先代と縁があった日名川茂美さん(写真左から3番目)が保存会設立によって復活させました。

定期的な織り人養成講座や参加しやすい体験教室を開き、技術継承と普及に力を入れている日名川さん。

「織り人を育てることこそ未来につながる」と語ります。

販売や認定制度の導入など活動の幅も広がり、地域に根差したものづくりが息を吹き返しました。

作州絣保存会 基本情報

住所:津山市西今町3 『作州絣工芸館』内

TEL:0868-23-0811

営業時間:不定 ※TELにて要問合せ

駐車場:なし

見学:可 ※2週間前までにTELにて要予約

購入できる場所

ワークショップ・ものづくり体験

卓上の手織り機を使った中学生以下から体験できるコースターづくりや、本格的な絣の機織り体験までさまざまなメニューを用意しています。

保存会の方が丁寧に教えてくれるので安心して取り組んでみてください。

毎週木・土曜開催

「カラフルコースター」中学生以下2,000円

「極太染糸縞柄コースター」大人4,000円

「藍染絣柄コースター」大人5,000円

※いずれも2名~、5日前までに要申込み

「絣織り体験」工程のレクチャー・綿繰・高機で織り20,000円、絣織布持帰り30,000円

※2カ月前に要予約

場所:作州絣工芸館(津山市西今町3)

問い合わせ先:0868-23-0811(作州絣工芸館)

ほかイベントでも不定期開催。詳細は公式HPを確認

い草製品とは

現代の暮らしに取り入れたいアイテム

江戸時代、現在の倉敷市・早島町周辺の広大な干拓地で、塩害に強い作物として生産されてきたい草。

明治には倉敷で花莚「錦莞莚(きんかんえん)」が発明され、い草製品は、海外へ輸出される一大産業になっていきました。

現在は生活様式の変化により、畳需要が減少し、生産量は縮小してしまいましたが、『倉敷いぐさ 今吉商店』では、伝統の織機を用いて、ランチョンマットやコースターなど現代の暮らしに合う商品が生み出されています。

インタビュー

「倉敷のい草を絶やしてはならない」。

そう語る五代目・今吉俊文さんは、い草製品作りだけでなく、その栽培にも力を注いでいます。

倉敷産のい草は繊維の芯が中太でしなやか、肌ざわりが柔らかいのが特長。

その品質を守るため、自ら畑に立ち、苗づくりから管理まで取り組んでいます。

「原料がなければ未来はない」との思いで挑む姿勢が、い草製品の伝統を次の世代へとつなげています。

倉敷いぐさ 今吉商店 基本情報

住所:倉敷市西阿知町1016

TEL:086-465-4275

見学:不可

購入できる場所

ワークショップ・ものづくり体験

「コースター手織り体験」

経糸(たていと)を張った織り機に、好きな色のい草を通し、カラフルなコースターを作ることができます。

さわやかない草の香りも楽しみながら、大人から子どもまで気軽にい草に触れてみてください。

場所:い草屋 花莚(倉敷市本町6-21)

所要時間:40分~1時間

営業時間:9:00~11:00/14:30~16:30 ※月曜休み、季節によって変更あり

料金:1人2000円 ※3日前までに要予約。10名以上の場合、1人1500円。

問い合わせ先:086-427-0122(い草屋 花莚)

倉敷てまりとは

民藝の精神を今に受け継ぐ素朴な形

倉敷てまりは、『倉敷民藝館』初代館長で、民藝運動を推進した外村吉之介が「倉敷独自のものを」と考え、昭和後期に誕生しました。

袋に入れたもみ殻に木線系を巻きつけ、鮮やかな色糸でかがり(刺しゅう)を施す伝統技法は、シンプルながら高度な職人技を要します。

素朴で愛らしい模様は、飾り物としてはもちろん、近年はストラップや針刺しなど小物にも展開。

ひとつひとつ異なる模様に、作り手の心と伝統が込められています。

インタビュー

今、そのものづくりを支えるのは、1990年に結成された「倉敷手まり会」。

現在の代表・金原幸子さん(写真右)は、祖母で前代表の楠戸久子さん(写真左)から思いを受け継ぎ、制作に励んでいます。

「祖母の背中を見てきたからこそ、この伝統を守りたい」と金原さん。

月に一度、会の仲間と集まり、糸を染め、巻き、かがりを施す作業を繰り返す中で、外村吉之介館長が残した「用の美」の精神を今も守り続けています。

購入できる場所

※その他取扱店はInstagramご確認ください。

ワークショップ・ものづくり体験

イベントに合わせてワークショップも不定期開催。最新情報は公式SNSで確認を。

ジビエレザーとは

山の恵みを新しいクラフトに

岡山県内外の山々で獲れるイノシシやシカの革を活かした「ジビエレザー」。

個体差が大きく加工が難しいとされますが、その独特の質感やシボ感こそが魅力です。

食肉加工場から仕入れた革を丁寧に下処理し、なめしや裁断を経て製品化。

大量生産には向きませんが、一点ごとに異なる表情を持つ革は、まさに自然からの贈り物です。

コインケースやチャーム、子供向けワークショップ製品まで展開され、地域資源を生かした新しいクラフトとして注目されています。

インタビュー

「イノシシやシカの革は個体差が大きく、加工はとても難しいんです。でもその個性がおもしろいですよ」と語るのは、2016年に岡山へ移住し、事業を始めた頼本ちひろさん。

アパレル経験を活かし、革の質感や傷の状態に合わせてデザインを工夫しています。

子どもが親しめる商品やワークショップを通じて普及活動にも力を入れ、地域とのつながりを大切にしています。

自然の命を無駄にしないという思いが、ジビエレザーづくりの原点です。

購入できる場所

地図

- 郷原漆器発展会

- 作州絣保存会

- い草屋 花莚

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。