観光スポット

カテゴリやエリアで検索しよう!

カテゴリやエリアで検索しよう!

950年の歴史をもつ備前加茂大祭の行われる境内にはその歴史を物語るかのように樹齢約500~600年ものスギ、ヒノキ、イチョウの巨木がうっそうと繁り、静かなたたずまいを今に残しています。

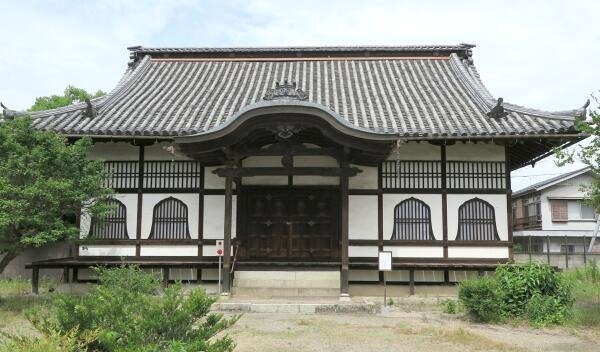

弘法大師が開創した真言宗の古刹

真鍋島の本浦集落の高台にある、真言宗の古刹です。平安時代(795年)に弘法大師によって開創。江戸時代に火災で焼失しましたが、1793年に再建。以来修復を行いながら大切に守られているお寺です。

広く美作地方一円の人々から古来より「学問の神」「書の神」として崇敬され、信仰を集めています。受験シーズンには合格祈願が毎年行われています。

慶長8(1603)年に森忠政が美濃金山の涅槃寺を移し作州の菩提寺としたが、元禄11(1698)年に森家の後の津山藩主・松平宣富の祖母の戒名より泰安寺と改め、松平家の菩提寺となりました。美作西国三十三所観音霊場、神名:子安観音

別名大宮様とも呼ばれ、この神社に伝わる「大宮踊」は国の重要無形民俗文化財に指定されています。宝物の奉納太刀三口が真庭市の指定文化財に指定されているほか、神像、古面、狛犬など、文化財の多い神社。境内にある大きな銀杏の木は樹齢650年といわれています。

曹洞宗の寺院。廃寺状態だったこの寺の復興のため、現住職の岩垣正道(しょうどう)さんがはじめた趣味の版画を襖に貼ったのをきっかけに、今では襖絵、天井絵、掛軸など約300点あまりを展示し「版画寺」として有名になっています。日本だけでなく、ロンドンやニュー…

真休寺はもともと、大山普門院と称して大山にあり、隆永上人代、約320年前、明暦年間に住坊が造営され、岡尾山普門院真休寺と称されたといわれています。本尊の彫刻は慈覚大師にして、格式極めて高く、昭和49年に庫裏、本堂の再建されました。春は桜並木が迎えてくれ…

本殿は、棟札によると1703年(元禄16年)の建築で、檜皮葺、流れ造り三間社です。2本の丸柱を建てて内々陣をつくり、平面的には、中世的な性格をもったものです。妻の部分は、二重虹梁、大瓶束、蟇股、支輪を使用して、美しい構成になっており、江戸中期に完成された…

備中国風土記逸文『宮瀬川』(みやせがわ)によると、賀陽郡に『伊勢御神社』(いせのみかみのやしろ)の東に河があり、河の西に『吉備建日子命宮』(きびたけひこのみことのみや)があるので、この河を『宮瀬川』と称した、とある。この『伊勢御神社』を、神明神社(…

庭瀬領主・戸川達安の妹が嫁ぎ先の宇喜多家で他界した際、母親である妙承尼(常山城主友林院殿の室)が娘の冥福を願い、達安もまた妹の死を哀れむとともに、妙承尼の心のうちを察してその願望を叶えようと考え開創した。

熱心な日蓮宗徒であったと伝えられる浮田土佐守こと宇喜多忠家が、天正9(1581)年に起工し、同11(1583)年に完成しました。棟札より慶安4(1648)年に大修理が行われたことがわかっており、創建当時の豪壮な桃山建築の特色を残しています。

素盞鳴命・大国主命・少名彦名命の三方が神として祀られています。現在の社殿は元禄8年(1695年)に再建されたもので、社殿の正面に長い廊下、境内の周りには堀が巡るなど、地方の神社では立派なたたずまいを見せています。

天台宗開祖・伝教大師最澄(さいちょう)の高弟、慈覚大師円仁の開山。1666(寛文6)年、池田光政による寺社整理で焼き払われましたが、1681(天和元)年、信亮法師が現在の地に龍城院として法燈を中興し継承しました。庭園は、徳島嵯峨派の庭師による江戸時代の造庭…

奈良時代の和銅年間(707~715年)以前の創建と伝えられている古社です。大隅神社の神輿は、1842年に造られたもので、津山市の重要有形民俗文化財となっています。

和銅7(714)年6月に開創されたお寺です。昔は鏡野町にありましたが、森忠政が津山城築城のとき、聖徳太子が諸国を遊化され立ち寄られた場所といわれる津山市小田中に移りました。正保年間に、当時の快映上人は四天王寺に詣で太子を拝見し、微妙の尊像を彫刻し御頭に…

現在の社殿は1888年の改築で、境内にある奥御前神社は「狼様(おおかみさま)」と呼ばれ、盗難悪疫除けの神として広く民間の信仰を集めています。

清瀧寺は弘仁12年(821年)人皇52代嵯峨天皇の勅旨により弘法大師が開基されたものと伝えられている。

中山神社・高野神社と並ぶ美作三社の1つであり、神社の創建等は不詳。美作65郷912社を合祀しています。

古くから「くるまどさん」の愛称で親しまれ、牛馬の守護神として崇敬され、今尚山陰方面からの講参りが連綿として今日まで続いています。古来より牛馬守護の神としてはもとより、魔除け、厄除け、道中安全の神として信仰されています。境内には樹齢400年を超す杉が立…

739年に創建されたお寺。約1,500坪ある境内は、周囲を120mに及ぶ石垣と城壁のような白壁に囲まれ、「白鷺が羽を広げたような」偉容を誇っています。

森家代々に尊崇された苫東郡苫田郷二ノ宮公方神社

上横野と下横野地区の氏神様で、獅子舞は岡山県指定重要無形民俗文化財です。高田神社の獅子舞は、伝承によると、和銅6(713)年に美作国府が開設されて以来、文化・文政期から明治期にかけては、とくに盛んで人々に悪魔払いとして信仰を受けて来ました。毎年10月第2…

北条早雲の父である、高越城主伊勢新左衛門盛定が建てた伊勢氏の菩提寺で、早雲も改修・造営を行い、祖先の菩提を弔っています。境内にある宝篋印塔は、盛定と早雲の墓と伝えられています。

旧閑谷学校の敷地内にある神社。学校創設者池田光政公を祀るために1686年(貞享3年)に建てられました。西側に並ぶ聖廟に対して、東御堂ともいいます。内部は金色に輝く光政像が安置されています。建物は聖廟に比べて一まわり小さく、1m低く建てられ、師である孔子に…

慶長19(1614)年、大金持ちの蔵合氏の願いで建てられた寺で、本堂は当時のもので、本尊の不動明王は鎌倉期の作と伝えられています。

瀬戸大橋と下津井の町並みを臨む風光明媚な場所にあります。火難除けのご神徳があると言われており、地元では、田之浦の明神様と呼ばれ、拝殿の瓦は「田」の紋になっています。

天明年間(1781~1788年)頃、伊予の国 宇和島藩家老の山家(やんべ)清近衛公頼を祭った宇和島の和霊神社の分霊を祭ったとみられます。悪疫を鎮め、勝運の神様として近郷の人々から崇拝されていました。

京都の石清水八幡宮の別宮として、平安時代中期に創建されたと伝えられており、祭神は応神天皇、仲哀天皇、神功皇后を祀っています。本殿は国指定の重要文化財です。10月1日~下旬までの約1ヶ月間続く「吉川八幡宮当番祭」は、10歳前後の男の子が当人となり、古式にの…

奈良時代に報恩大師の開基した名刹で、藩主 池田公三代の信仰があつかった。中国33観音霊場第3番札所で、陽明学の熊沢蕃山や山田方谷ゆかりの地であり、高野山真言宗準別格本山としての落着いた伽藍配置が美しい。

慶長年間、池田利隆公が子宝に恵まれなかった際、祈祷後たちまち名君と仰がれた光政公が誕生したとされる由緒ある神社です。

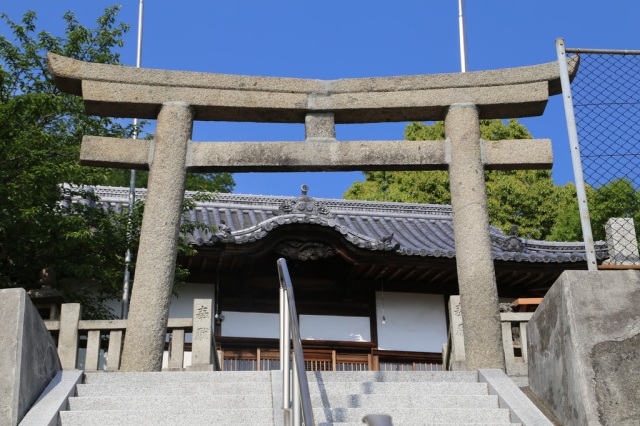

備前国の戦国大名・浦上宗景により再興された神社で、15世紀代の石鳥居や江戸時代に建立された本殿が残ります。旧赤坂郡式内社のひとつ、宗形三女神を祭神として祀っています。

和気氏政庁跡の南側に位置し、出土の瓦から奈良時代に建てられた古代和気氏の氏寺「藤野寺」があったといわれています。

子授けの神様としても古くから信仰

久米南町と赤磐市との境に鎮座する「金勢大明神」は、夜尿症や腰から下の病気にご利益があり、子授けの神様としても古くから信仰されており、全国から参拝者が絶えません。神社には願いが叶った参拝者が持参する男性器を模した供え物が数多く奉納されています。

那須与一が屋島の合戦の功績として与えられた荏原荘に、那須氏が地頭として来地後、菩提寺として開基したと言われています。境内には、与一が屋島の合戦で弓を引く際に破り捨てた片袖を祀ったという袖神稲荷があります。また、寺の北東の山中には与一を供養する五輪塔…

弘仁年中の創建。素戔鳴尊、木山牛頭天王を祭り、牛馬の神、五穀豊穣や商売繁盛の神様として多くの信仰を集めてきました。神仏混合の霊地で、かつては木山寺とともに「木山様」と呼ばれて木山山上にありました。本殿は入母屋造平入り銅板葺で、天正8年に再建立。随神…

1533(天文2)年に法印精良上人が開山し、1692(元禄5)年に現在の場所に移転しました。1812(文化9)年の大火で本堂を焼失しましたが、弘法大師自作28体のひとつとされている大師像は自ら本堂より抜け出て難を逃れたといわれています。その夜、眼に火傷を負った僧侶…

1577年(正徳5年)に建立された清水寺。県指定の無形文化財の奇祭、「護法祭」が伝承されています。五穀豊穣、天下泰平を祈願し、毎年5月15日深夜に行われます。護法善神が修験者らの祈りつけにより、行を終えて身を清めた「護法実」と呼ばれる人物の身に乗り移り、「…