岡山県の歴史観光スポットおすすめ3選。「楯築遺跡」「造山古墳」「作山古墳」の魅力を徹底解説!

岡山県を代表する古代史跡である「楯築遺跡」「造山古墳」「作山古墳」では、新たな調査や整備事業が進行しています。これらの史跡を中心に、あらためて岡山の古墳の何がすごいのか?その魅力と見どころ、そして今後計画されている調査や整備計画などをご紹介します。

- ライター

- 田中シンペイ

- 掲載日

- 2025年7月28日

楯築遺跡(倉敷市)

旋帯文石(せんたいもんせき)

かつてここには「楯築神社」があり、御神体として「亀石」という不思議な文様の石が祀られていました。そして「楯築遺跡」の発掘調査で同じ文様を持つ石の破片が出土し、「亀石」がこの墳丘墓に由来するものであることが確定しました。これが国の重要文化財に指定されている「旋帯文石(弧帯文石)」です。

信仰の対象であることから実物は現地に残され、岡山県立博物館や東京国立博物館にはレプリカが展示されています。現在は「収蔵庫」という白い建物内に安置されていて、小さな窓から中を見られるようになっていますので、現地へ行ったら見逃さないようにしてくださいね。

弥生時代から古墳時代へ

奈良県桜井市にある国内最古の巨大前方後円墳「箸墓古墳(はしはかこふん)」では、「楯築遺跡」から出土したものと同じ吉備特有の土器が出土しています。また、「箸墓古墳」の被葬者は「倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)」であると伝えられていますが、実は彼女の弟が「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」なのです。

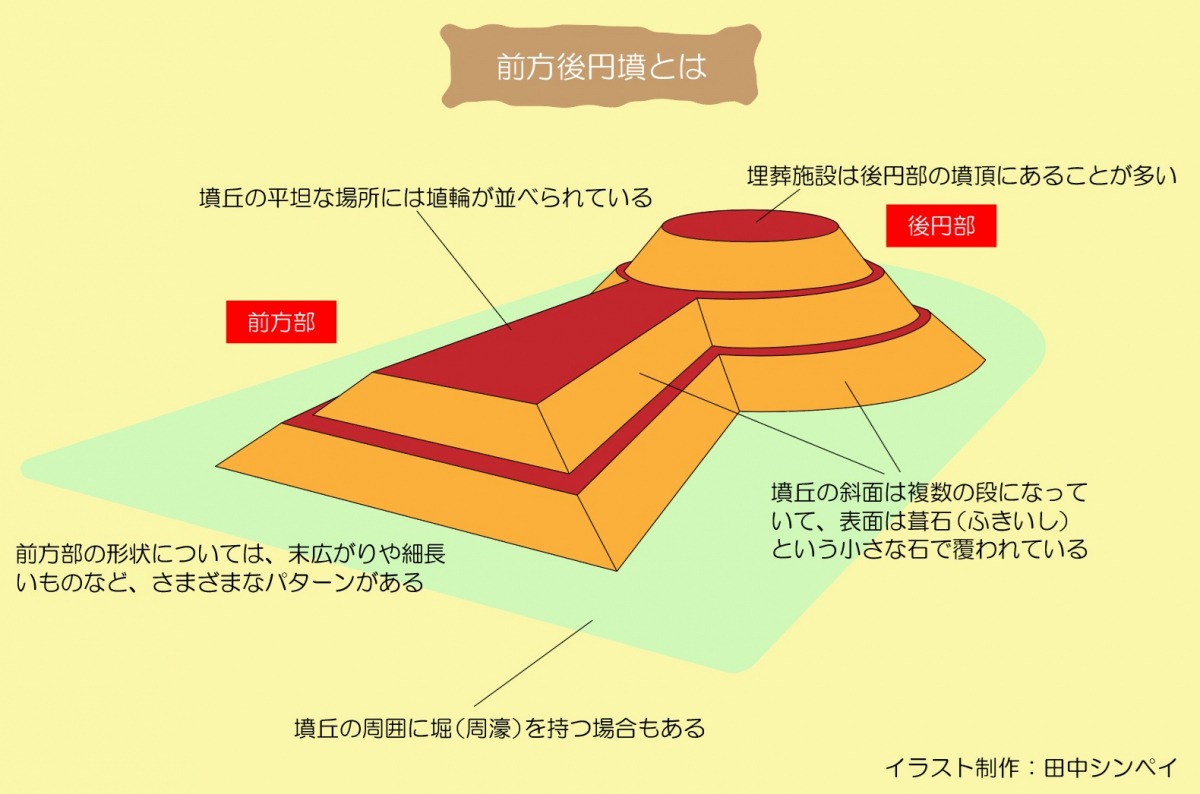

上の写真は岡山市東区にある「浦間茶臼山古墳」です。今も三段築成の後円部をはっきりと確認できる見事な前方後円墳で、興味深いことに「箸墓古墳」とは墳丘の形状が同じでサイズがジャスト1/2という規格で築かれています。いろいろ意味深だと思いませんか?

造山古墳(岡山市)

古墳の北西方向に移動すると全容がつかみやすくなります。特に後円部の墳丘の美しさが際立って見え、その大きさにあらためて驚くと思います。

今後、発掘調査や崩れた箇所の修復を行ないながら、後円部の北側斜面に葺石と埴輪列を復元する予定だそうです。部分的でも完成時の威容がよみがえる…こちらも楽しみですね!

陪塚も必見

作山古墳(総社市)

5世紀中頃に築造された全国第10位の大きさを誇る巨大前方後円墳です。継続して巨大古墳を保有できたことは、吉備の権勢が一過性のものではなかったことを示しています。大きな案内看板の後ろに見えている小山が前方部の一角で、これだけでもその壮大さが想像できるかと思います。

ちなみに「造山」も「作山」も読みは同じ「つくりやま」で紛らわしいので、学生時代には「ぞうざんこふん」「さくざんこふん」と呼んで区別していました。広く使用される言葉なのかどうかは分かりませんが、岡山に来ると耳にする機会があるかもしれません。

少し話がそれるようですが、上の写真は先にご紹介した「浦間茶臼山古墳」の後円部墳頂です。竪穴式石室が盗掘に遭うと、このように一目でわかる大きな窪みが残ります。「作山古墳」の後円部にはそのような窪みがまったく見られないため、未盗掘の可能性が高いそうです。

「作山古墳」級の巨大古墳が本当に未盗掘だとすれば、日本史がひっくり返るような発見があるかもしれません。何だかワクワクしますね。「作山古墳」では2025年度から6年ほどかけて綿密な調査を行なった後、本格的な整備事業が進められる予定だそうです。続報を楽しみに待ちましょう。

まとめ

2024年の7月頃に興味深いニュースがありました。奈良市の平城京跡から大量の木簡が発見され、聖武天皇の「大嘗祭」で用いられる供物の荷札だと判明したのですが、その多くが「備中国」から来たものだったというのです。天皇にとって一世一代の重要な儀式である「大嘗祭」に吉備が深く関わっていた可能性をうかがわせます。

古代の吉備とヤマトの関係性については謎が多く、最大級の古墳を保有できた理由は、単に吉備が豊かだったからというだけでは説明がつきません。その謎を解き明かす鍵が今回ご紹介した史跡の中に隠されているはずです。ぜひ現地へ行って、その壮大さと不思議さを実感してみてください。尚、夏場に古墳を訪れる際は虫よけスプレー必携です!

紹介したスポットの場所(地図)

- 楯築遺跡

- 造山古墳

- 作山古墳

- 浦間茶臼山古墳

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。