観光スポット

カテゴリやエリアで検索しよう!

カテゴリやエリアで検索しよう!

大正4年(1915)に建てられた、旧倉敷幼稚園舎を移築・復原したものです。西欧建築をしのばせる園舎で八角形の遊戯室などは非常に珍しいのもので、国の登録有形文化財に登録されています。現在は教育関係資料や人々の暮らしの中で使われた民具等を展示しています。中…

現在の社殿は1888年の改築で、境内にある奥御前神社は「狼様(おおかみさま)」と呼ばれ、盗難悪疫除けの神として広く民間の信仰を集めています。

「太平記」に記された「福山合戦」の地として有名。この城を中心に、新田義貞の武将・大井田氏経の軍と東上する足利直義(足利尊氏の弟)の大軍との間に激しい攻防が行われ、その戦いは三日三晩続いたといわれています。

中世の山城跡で、南朝方の挙兵に呼応した地頭伊東大和二郎宣祐が山陽道をふさぐ目的で1333年(元弘3年)に築いたとされ、室町時代には備前守護代の浦上氏が居城していましたが、戦国時代末期に廃城となりました。上部構造物を失っていますが、頂上に不整形な楕円形の…

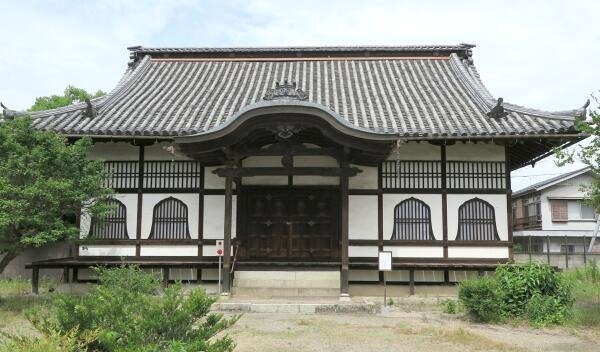

天台宗開祖・伝教大師最澄(さいちょう)の高弟、慈覚大師円仁の開山。1666(寛文6)年、池田光政による寺社整理で焼き払われましたが、1681(天和元)年、信亮法師が現在の地に龍城院として法燈を中興し継承しました。庭園は、徳島嵯峨派の庭師による江戸時代の造庭…

岡山県・大和村(現吉備中央町)出身であり、生涯にわたって日中友好に尽くし、全日空の社長等財界人としても活躍した岡山県名誉県民である岡崎嘉平太氏(1897年~1989年)の功績と人柄を顕彰する記念館。常設展示室では岡崎氏の生涯と功績を紹介し、ビデオコーナーも…

1階は駐車場、2・3階は執務室として利用されています。打放しコンクリート壁や磨りガラスのカーテンウォールなど、安藤氏特有の光と影のバランスのとれた空間は、美術館を思わせます。建築家/完成年:安藤忠雄/1999年見学・撮影について:2階ホールまでは見学可能

奈良時代に建てられた備前48ヶ寺のひとつ

奈良時代孝謙天皇の勅願で報恩大師の建てた備前48ヶ寺の1つとの寺伝を持っています。

武蔵終焉の地・熊本県の宮本武蔵顕彰会が当地を訪れ、武蔵生誕の地であると確証し、それを記念して建立されました。碑の正面には旧熊本藩主細川護成候伯爵の染筆により「宮本武蔵生誕地」と刻まれています。

もとは高田城。今は調練場の石積みと頂上の平坦地を残すのみです。鎌倉時代末期からの激しい攻防を今に伝える貴重な城址です。

江戸時代の武家屋敷だった旧田淵邸を活用した、県重要有形民俗文化財のだんじりの展示棟などの3棟からなる施設です。だんじり展示棟には文化財のだんじり6基、ガイダンス棟にはだんじり1基と、旧田淵邸の模型や大名行列図の複製などを展示しています。

楠戸家住宅は東町にあり、「はしまや」の屋号を持つ明治2年創業の呉服店。現在の店構えは明治中期に整えられたとされていて、主屋二階の漆喰を塗り込めた「虫籠窓(むしこまど)」は特徴的な意匠です。楠戸家住宅は、主屋をはじめ米蔵・炭蔵などが平成8年に登録文化財…

岡山藩主の池田光政が藩士の子弟教育のために設けた学校跡。昭和20年(1945)の岡山空襲で講堂や校門等の建物群は全焼し、現在では泮池だけが残っています。

走ることで「初めて自信」を持った中学運動会での表彰状からオリンピックのメダルをはじめ、世界大会に関連した品々、そして、国際ボランティア活動の様子などを常時展示しています。

社殿は元禄14年(1701)4月、天保13年3月に造営し現在に至る。大正6年4月、庄村矢部字向山村社楯築神社を合祀した。大正6年10月4日神饌幣帛供進神社に指定。

築城年代は定かではありませんが、源平合戦で功のあった庄家長がこの地に築城したのではないかといわれています。

「たまごかけごはん」を全国に広めた立役者

日本の新聞界の先駆者として、また、辞書の編纂・目薬の調剤など多彩な分野で知られた岸田吟香に関する資料を展示している記念館です。美咲町旭文化会館内にあります。また、美咲町が展開する「たまごかけごはん」ストーリーの主役で、「たまごかけごはん」をこよなく…

国登録有形文化財

明治から大正にかけて建てられた、築約100年の大地主の邸宅。「商都」の繁栄を彷彿とさせる名建築です。再生されて邸宅や地域の郷土資料などが公開されています。

校門の扁額は「日本資本主義の父」渋沢栄一が揮毫

嘉永6年(1853年)開校の、一橋徳川家と地元有力者が運営した郷校です。漢学者の阪谷朗廬が初代館長を務めました。校門に掲げられた「興譲館」の扁額は、阪谷朗廬と親交のあった渋沢栄一が明治45年(1912年)に揮毫したものです。

日本のおもちゃの歴史を物語る貴重なコレクションを展示した博物館です。江戸から明治、大正、昭和の日本製おもちゃが3,000点以上揃っています。

慶長6年に開かれた顕本法華宗の寺院です。天井絵をはじめ極彩色で彩られた内装と、華やかな彫刻をもち、豪華な桃山建築の特徴がみられます。

津山市街地の西方の丘陵上に並んだ数基の古墳群を呼ぶ。最高所には全長約80mの前方後円墳の胴塚、南に下がって直径約40mの蛇塚と同規模の耳塚の円墳が続いている。古墳時代中期のもの。

平氏打倒を謀った「鹿ヶ谷」の密議が露見し、平清盛によって備前・備中境の有木の別所に流された大納言の藤原成親の配所跡と伝えられ、高麗寺の山門跡の礎石や成親の墓などが残っています。

真言宗に属する笠岡遍照時の末寺。弘法大師が大同元年(806年)に唐の国から帰国する際に白石島に立ち寄り、37日間の修行を行なったと伝えられています。

平安時代の末期、1183年(寿永3年)に開創された古刹の寺。病気平癒・厄除祈願特にがん封じのお寺としてたくさんの方々が参拝しています。四季を通じて様々な美しい花々を楽しむこともできます。

1533(天文2)年に法印精良上人が開山し、1692(元禄5)年に現在の場所に移転しました。1812(文化9)年の大火で本堂を焼失しましたが、弘法大師自作28体のひとつとされている大師像は自ら本堂より抜け出て難を逃れたといわれています。その夜、眼に火傷を負った僧侶…

RSK山陽放送が所有する、1953年の山陽放送創立時より残されている6ミリテープや16ミリ映像フィルム、アナログ・デジタルのビデオテープなどの素材をデジタル化して保存。センター内の視聴ブースでは、保存されている映像を視聴準備の整ったものから順に公開しています…

和気清麻呂の生誕1250年を記念して作られた高さ4.63mの像は日本彫塑界の大御所朝倉文夫作。奈良県と朝倉家遺族のご厚志により当地へ寄贈され、藤公園のシンボルとなっています。

民俗・文芸・セラミックス・企画の4つのテーマからなっています。民俗室は、昔の人が生活に使っていた道具(行灯やランプ、石臼など) を展示して、人々がどのような暮らしをしていたかを紹介しています。文芸室は、備前市出身の作家正宗白鳥(文化勲章を受章)や白鳥…

郷土出身の横内正弘氏(故人)から寄贈を受けた美術品約350点をもとにオープンし、現在では、1,100点余りの作品を収蔵しています。その中心となる文人画家・富岡鉄斎の作品約80点は高い評価を受けています。その他、近・現代の日本画、郷土ゆかりの洋画家や工芸家の作…

松連寺真言宗御室派仁和寺の中本寺で、本尊は大日如来。現在の寺は明暦3年(1657)、市内奥万田より備中松山藩主・水谷伊勢守勝隆により移築されたものです。武家諸法度で城の新築は禁止され修理も難しい時代に、城の砦として築いたことは、城郭づくりそのままの石垣…

矢筈城(高山城)は、加茂町山下から知和にまたがる標高756mの矢筈山に、美作国と因幡国に勢力を有した草苅衡継(ひらつぐ)が、天文元(1532)年から翌年にかけて築いた山城で、東西1600m・南北500mの壮大な規模を誇る岡山県内で最大級の中世山城です。

慶長8(1603)年に森忠政が美濃金山の涅槃寺を移し作州の菩提寺としたが、元禄11(1698)年に森家の後の津山藩主・松平宣富の祖母の戒名より泰安寺と改め、松平家の菩提寺となりました。美作西国三十三所観音霊場、神名:子安観音

約2,000年前の古代ハス「大賀ハス」を咲かせた大賀一郎氏の出身地。庭瀬城址内濠の7つの升に植えられています。

県指定重要文化財の足守藩家老・杉原家の居宅

もと足守藩家老の杉原氏の住居。江戸時代中期の武士の書院造り住宅遺構として貴重なものです。

倉敷市本町の国指定重要文化財井上家住宅が10年の長きにわたる保存修理工事を終え、2023年3月19日(日)13時から一般公開を開始。倉敷美観地区内では最古の町屋で、約300年を経ています。「倉敷窓」といわれる窓には、防火用の土塗りの扉をもっており、倉敷市内に現存…

この地域は、吉備文化の発祥の地として日本の歴史を探る上でも大変興味深い重要なところです。備中国分寺、備中国分尼寺跡、こうもり塚古墳、造山古墳などは、その代表的なものであり、特に備中国分寺跡は、なだらかな松林を背景にした田園風景の中に、五重塔とともに…