【岡山の古墳】砲台と古墳の複合遺跡「横井上お台場遺跡」に行ってみよう!(岡山市)

「お台場」といえば東京都の湾岸エリアを思い浮かべる人が多いと思います。「台場」とは幕末に築かれた砲台のことで、東京湾以外にも全国各地に「台場」と呼ばれる史跡が残されています。しかし、古代の史跡が豊富な岡山は一味違います。なんと、砲台が古墳の上に築かれているのです。今回は全国的にも珍しい複合遺跡「横井上お台場遺跡(よこいかみおだいばいせき)」をご紹介します。

- ライター

- 田中シンペイ

- 掲載日

- 2025年4月25日

幕末の岡山藩

こちらは「下津井台場」の前方に広がる風景です。瀬戸内海を行き交う船を監視するには絶好のロケーションで、この場所が選ばれた理由がよくわかります。しかし、今回取り上げる「横井上お台場遺跡」は海から遠く離れた内陸部にあります。なぜでしょうか?

幕末において、全国の大名たちは幕府を支持する「佐幕」か、天皇を支持する「勤王(尊王)」か、いずれかの選択を迫られました。岡山藩は勤王派として幕末維新の動乱期を立ち回ることになり、そこで懸念されたのが岡山藩の北に隣接する津山藩と備中松山藩がいずれも佐幕だったことです。不測の事態に備えて、北へ通じる主要な街道であった「津山往来」に台場を築く必要が生じたのです。

意外な場所にある「横井上お台場遺跡」

閑静な住宅街を抜けた山の頂上に「横井上お台場遺跡」(岡山市北区横井上)は存在しています。この写真は遺跡を北側から見たところで、正面に防壁となる土塁が見えています。

「なぜこんなところに?」というロケーションなのですが、それには理由があります。岡山市内と津山方面を結ぶ主要道として今は国道53号がありますが、「津山往来」は現代とは異なり、「半田山植物園」の脇から山を越えて「横井上お台場遺跡」のそばを通過するルートをとっていました。現在の様子からは想像もつきませんが、ここはかつて岡山の北と南をつなぐ要衝だったのです。

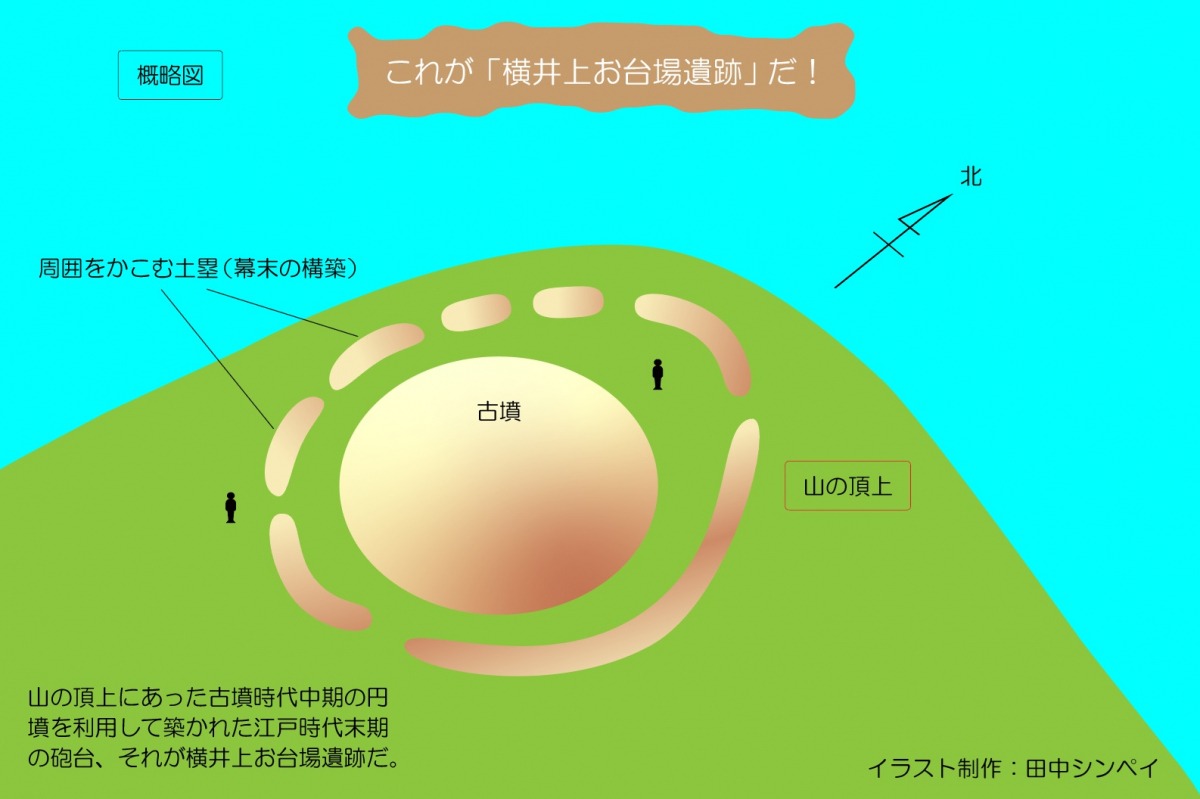

「横井上お台場遺跡」を図解で説明

まとめ

いかがでしたでしょうか?正直なところ、少し地味な遺跡だと思います。しかし、この場所から得られるイマジネーションは壮大です。岡山藩は新政府側として戊辰戦争を戦いました。他藩への軍事侵攻も行なっていて、なんと、姫路城を砲撃して姫路藩を降伏させているのです。もしかしたら、この台場で訓練を行なった砲兵が姫路城を砲撃したのかもしれません。また、新政府側にいれば安泰だったわけではなく、維新の直後には「神戸事件 ※」という大きな困難が待ち受けていました。この事件の渦中にいたのが、まさに岡山藩の砲兵隊だったのです。過酷な時代を生き抜いた人々の足跡が残されている、ぜひそんなことを想像しながら訪れてみてください。

※1868年に神戸へ進軍していた岡山藩兵と列強諸国との間で勃発した軍事衝突

- 横井上お台場遺跡

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。