伝統の秋祭りに密着!悠久の歴史を持つ港町「寄島」の魅力に迫る(浅口市)

岡山県浅口市の寄島といえば、これから旬を迎える牡蠣が有名ですが、実は美しい自然の宝庫であり、古来より続く港町としての魅力もあります。今回は神社の存在を中心に、歴史と伝統に彩られた寄島町の魅力をご紹介します。

- ライター

- 田中シンペイ

- 掲載日

- 2025年10月21日

目次

寄島園地

「寄島」という呼称は、現在では寄島町(よりしまちょう)という町の名前になっていますが、かつては同名の離島が存在しました。その島のそばには、3つの岩が並んだ景勝「三郎島」もありました。明治時代に「寄島村」が誕生した頃から、離島の「寄島」を「三郎島」と呼び、3つの岩「三郎島」を「三ツ山」と呼ぶようになったそうです。両者は混同されることもあって少々ややこしいので、今回の記事では島名を併記します。

その「三郎島(寄島)」は昭和の干拓事業によって陸続きとなり、現在は「寄島園地」という公園になっています。ここでは旧石器時代の遺物が出土しているほか、古墳時代の製塩土器など様々な時代の生活の痕跡が見つかっています。実に1万年以上の歴史を持っている場所だと言えるかもしれません。

「寄島」と「神功皇后」

「神功皇后(じんぐうこうごう)」は、遠征中に急死した夫「仲哀天皇」の遺志を継いで、懐妊の身でありながら男装して熊襲(くまそ:ヤマトに従わない九州南部の民)や朝鮮半島の新羅などを征服し、帰国後に「応神天皇」を出産したとされる古代の英傑です。岡山県内では特に寄島と牛窓に多くの伝承が残されています。その後、「応神天皇」「神功皇后」は武運や安産などを祈願する「八幡神」として広く信仰されました。

「寄島」という名称は「神功皇后」が遠征の帰途に島へ“寄った”ことから名づけられたと言われています。寄島園地には「神功皇后」ゆかりの「苫陰の井戸」が残されているほか、「三ツ山(三郎島)」は「神功皇后」が神々にお供えしたおにぎりが岩になったとの伝承が残されています。

三ツ山

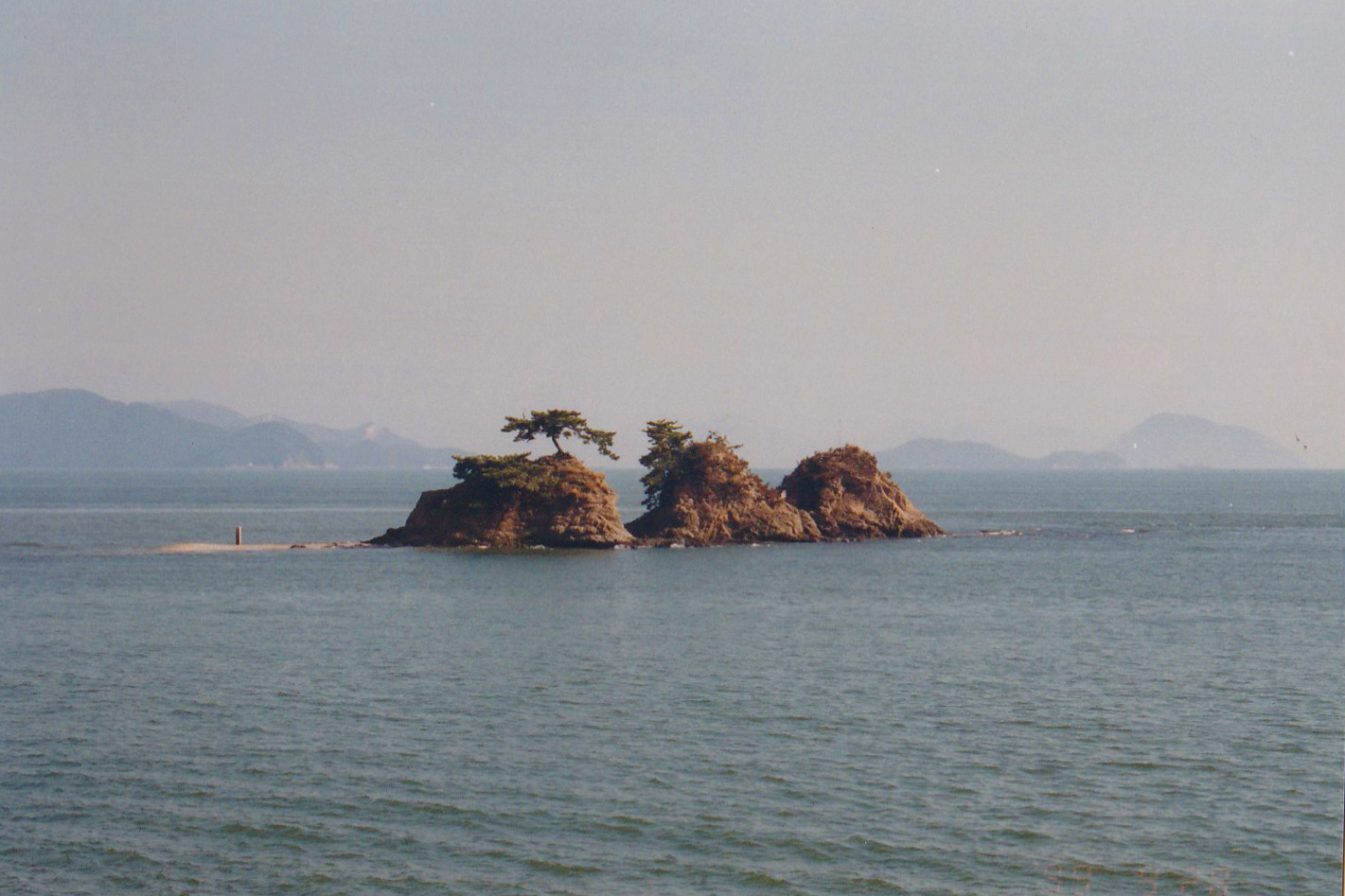

寄島町を象徴する名勝「三ツ山(三郎島)」は、満潮時には三つの岩が海に浮かんでいるように見え、干潮になると大きな岩礁の上に三つの岩が整然と並んだ姿が見られます。岩が波に削られて出来たものだそうで、ほぼ同じサイズの岩が、ほぼ等間隔で3つ並ぶというのは奇跡的です。昔の人々は3つの岩を「応神天皇」「仲哀天皇」「神功皇后」の現身(うつしみ)として敬ったそうです。

かつてはそれぞれの岩の上に松の木が生えていて、とても風情があったそうですが、残念ながらマツクイムシや台風の被害で徐々に失われてしまいました。この写真は私が1999年頃に撮影したもので、当時はまだ松と岩が織りなす独特の景観がかろうじて保たれていました。2024年から自治体によって松の木を復活させる取り組みが行なわれているそうです。

寄島アッケシランド

岡山県による干拓工事が昭和58年に竣工し、約100ヘクタールの陸地が生まれたことで「三郎島(寄島)」は本土と陸続きになりました。この干拓事業は江戸時代から計画が存在し、明治時代には一度頓挫したこともあったそうなので、長年の悲願が達成されたことになります。

その締切堤防の内側にある塩性湿地には、希少植物アッケシソウの自生地があり「寄島アッケシランド」としてボランティアの方々によって大切に管理されています。例年10月下旬頃からアッケシソウの見事な紅葉が見られます。

大浦神社

伝承によると、平安時代に「三郎島(寄島)」の西側に「応神天皇」「仲哀天皇」「神功皇后」を祀る八幡宮が造営されました。その後、戦国時代に当地を治めていた毛利氏の武将「細川通董(ほそかわ みちただ)」が、青佐山城の鬼門(北東)の鎮守として八幡宮を現在地へ遷座したのが「大浦神社」の始まりだそうです。「細川通董」が遷座の式典に神馬を参列させたことに由来を持つ「競馬神事」が広く知られています。

大浦神社「例大祭式典」

今回は特別に許可をいただいて、通常は関係者のみで行なわれる大浦神社の「例大祭式典」を撮影させていただきました。古式にのっとり、ご神徳に感謝を捧げ、今後のご加護を祈願する様子はとても厳粛で、シャッターを切ることもためらわれるような特別な空間に感じられました。

大浦神社「秋季例大祭」

2025年の大浦神社「秋季例大祭」の期日は10月4日~5日でした(10月4日は式典と宵宮のみ)。境内で実施される「競馬神事」「競馬十二懸神事」のほか、神功皇后の遠征になぞらえて「やっこ」「太鼓」「神輿」「船」「千歳楽」が「青佐八幡神社」まで往復する「御神幸」が行なわれました。

「千歳楽」とは

「千歳楽(せんだいろく・せんざいらく)」は太鼓台の一種で、浅口、倉敷、笠岡など岡山県南部のほか、瀬戸内海沿岸の各地で見られます。神輿のように担いだり、台車に載せて山車のように引くこともできます。中央には太鼓が縦に設置されていて、通常は複数名の子供が中に入って太鼓を叩きます。

安倉八幡神社

安倉は「あくら」と読み、「神功皇后」が「あくら(私の座る場所)はどこか」とたずねたことが地名の由来とされています。安倉八幡神社は大浦神社と同様に、かつて「三郎島(寄島)」にあった八幡宮を遷座したという由緒を持ち、神事の内容もほぼ同じで、「秋季例大祭」を大浦神社と同日に行なうなど、両神社には密接な関連性がうかがえます。

安倉八幡神社「宵宮」

祭りの前夜に行なわれる「宵宮」では、暗闇の中に浮かび上がる幻想的な「千歳楽」を見ることができます。今回は安倉地区の「千歳楽」に同行しましたが、大浦神社でも「宵宮」が行なわれ、地区の境界線で両者の「千歳楽」が落ち合います。

安倉八幡神社「秋季例大祭」

10月5日に行なわれた安倉八幡神社「秋季例大祭」の「御神幸」では、「やっこ」「太鼓」「神輿」「船」「千歳楽」が「御旅所」という祈願のポイントを巡りながら安倉地区を練り、再び安倉八幡神社へ戻ります。「神輿」をかついで駆け抜ける走り神輿や、重量のある「千歳楽」を腕が伸びきるまで上方へ差し上げるなど、大迫力の練りが各所で展開されました。

青佐山

最後に、寄島園地から見た青佐山の夕景です。山頂には細川氏の城「青佐山城」が、山麓には幕末に岡山藩の支藩である鴨方藩が築いた砲台「青佐山御台場」があります。他にも町内には多くの古墳が残されていたり、すべてをご紹介したかったのですが…記事がすごいボリュームになってしまうのでまたの機会に。

まとめ

地方の町はどこも同じかもしれませんが、寄島も少子高齢化と無縁ではないそうです。伝統行事は当たり前に存在しているわけではなく、多くの住民の方々の無償の地元愛によって支えられていると感じました。いつまでも続いてほしいと願わずにはいられません。

ご承知の通り、寄島は牡蠣の養殖が盛んで、沿岸部には直売所や飲食店があって新鮮な牡蠣を存分に味わうことができる町です。11月から3月にかけて旬を迎えるので、寄島へお越しの際は直売所や飲食店とあわせて自然や歴史を感じられるスポットにも立ち寄ってみてください。そして興味を持たれた方は、ぜひ来年の秋祭りを見に来てください。「大浦神社」と「安倉八幡神社」の「秋季例大祭」は例年10月の第1土・日曜日です!

紹介したスポットの場所(地図)

- 寄島園地

- 三ツ山

- 寄島アッケシランド

- 大浦神社

- 安倉八幡神社

- 青佐山

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。