【岡山の古墳】手軽にできる異世界体験!? 古墳の石室に入ってみよう!

みなさんは古墳に行ったことがありますか? 今回は古墳が持つ様々な魅力の中から「石室」をテーマにしたいと思います。一般的に、規模の大きな石室は柵が設けられて途中までしか入れないことが多いのですが、古代の史跡が豊富な岡山県には自由に立ち入れる大型の石室があります。石室内部を自由に見学できて、石棺も間近に見ることができる魅力的な岡山市の古墳を2つご紹介しますので、その独特な雰囲気をぜひ体感してみてください。

- ライター

- 田中シンペイ

- 掲載日

- 2025年3月6日

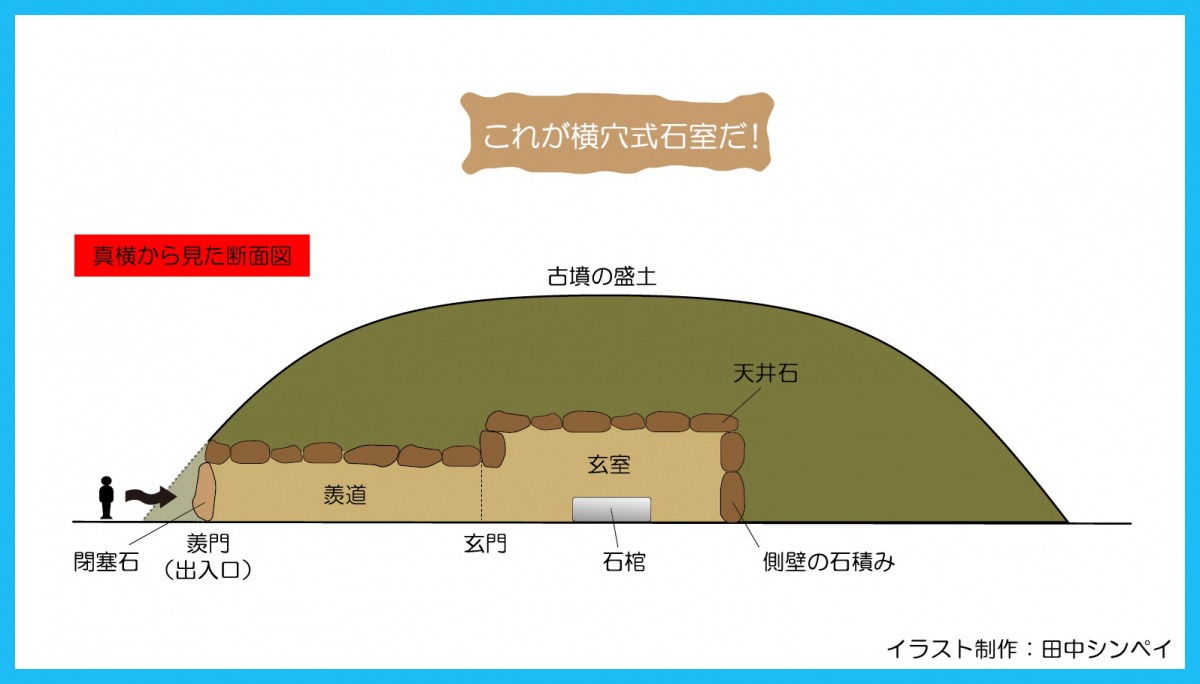

<予備知識>古墳の「横穴式石室」とは?

古墳の埋葬方法には大きく分けると2種類あります。

「竪穴式石室」

地面にくぼみを作って棺を納め、その周囲や上部を粘土や石で覆ったものです。こちらは一度埋葬すると二度と開けることはありません。また、原則として埋葬されるのはひとりです。

「横穴式石室」

棺を納めるための地下空間「玄室」を設けて、そこへ真横から通じるトンネル「羨道(せんどう)」をつなげることで、何度も出入りできる構造にしたものです。例えば、被葬者が亡くなってからしばらく後にその配偶者が亡くなった場合などに、追葬できるようにしたのです。出入口(羨門)は閉塞石でふさいでおいて必要が生じたときには撤去し、追加で棺を運び入れていたと考えられます。

「横穴式石室」と神話のつながり

ところで、みなさんは神話の「黄泉の国」のお話をご存じですか? イザナギノミコトとイザナミノミコトは日本という国をつくった夫婦の神様ですが、イザナミは火の神を生んだときにヤケドを負って亡くなり、黄泉の国へ旅立ってしまいます。嘆き悲しんだイザナギは、イザナミを連れ戻そうと黄泉の国まで追いかけて行きますが、そこで肉体が腐敗しウジがわいた姿のイザナミを見てしまい、驚いて逃げ帰るというお話です。実は、この神話の描写は横穴式石室のことではないかという説があります。亡き配偶者のことが忘れられず石室に足を踏み入れてみたら…!! という実際にあった出来事がもとになっているのでは。もしかすると、古代の人々にとって横穴式石室は疑似的に作られた冥界だったのかもしれません。

牟佐大塚古墳(岡山市北区牟佐)

巨大な天井石が圧巻です!「玄室」の中は意外と広い空間になっていて、私が腕を伸ばしても天井には手が届きません。

ちなみに、私はエジプトのピラミッドの中にも入ったことがあるのですが、雰囲気(特にその匂い)がよく似ていると感じました。古代の人々は石で囲まれた空間に何か特別な意味を見出していたのかもしれません。

いずれにしても、これだけ立派な石室に気軽に自由に立ち入れるというのは、岡山ならではのことだと思います。

唐人塚古墳(岡山市中区賞田)

次は中級編として「唐人塚古墳(かろうとづかこふん)」をご紹介します。なぜ“中級”なのかというと、ここは少しだけ雰囲気が怖くて、ひとりで行くのはおすすめできないからです(笑)。

場所は岡山市中区賞田、龍ノ口山のふもとにあります。古墳の前には古い祠が建っていて、独特の空気を醸しています。石に張り付いた木の根も何かすごい…

ふと石室内から外を見ると、一気に日が落ちている!(気のせいかな…)

あらためて、独特の雰囲気を持った不思議な場所だと感じます。では、そろそろ元の世界に戻ることにしましょう。

賞田廃寺跡

「唐人塚古墳」から歩いて約5分ほどの場所に「賞田廃寺跡(しょうだはいじあと)」があり、きれいな公園として整備されています。

古代の人々にとって、古墳は亡くなった人を冥界へ送り出すための重要な施設でした。やがて大陸から仏教という最新技術がもたらされ、権力者は古墳を築くことをやめて、かわりに寺院を造営するようになりました。この賞田廃寺は「唐人塚古墳」の被葬者と同じ上道(かみつみち)氏が建立したものとされ、おそらく、この地域で最後に作られた古墳と最初につくられた寺院ではないかと考えられています。そんな歴史に思いを馳せつつ、こちらもぜひ訪れてみてください。

まとめ

地図

- 牟佐大塚古墳

- 賞田廃寺跡

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。