源流付近から河口まで。吉井川の歴史めぐり カブライダーこばんが行く!vol.14

岡山県三大河川のひとつ「吉井川」は、中国山地の三国山(鏡野町)から西大寺(岡山市)付近の河口まで、約133 kmを縦断する一級河川です。

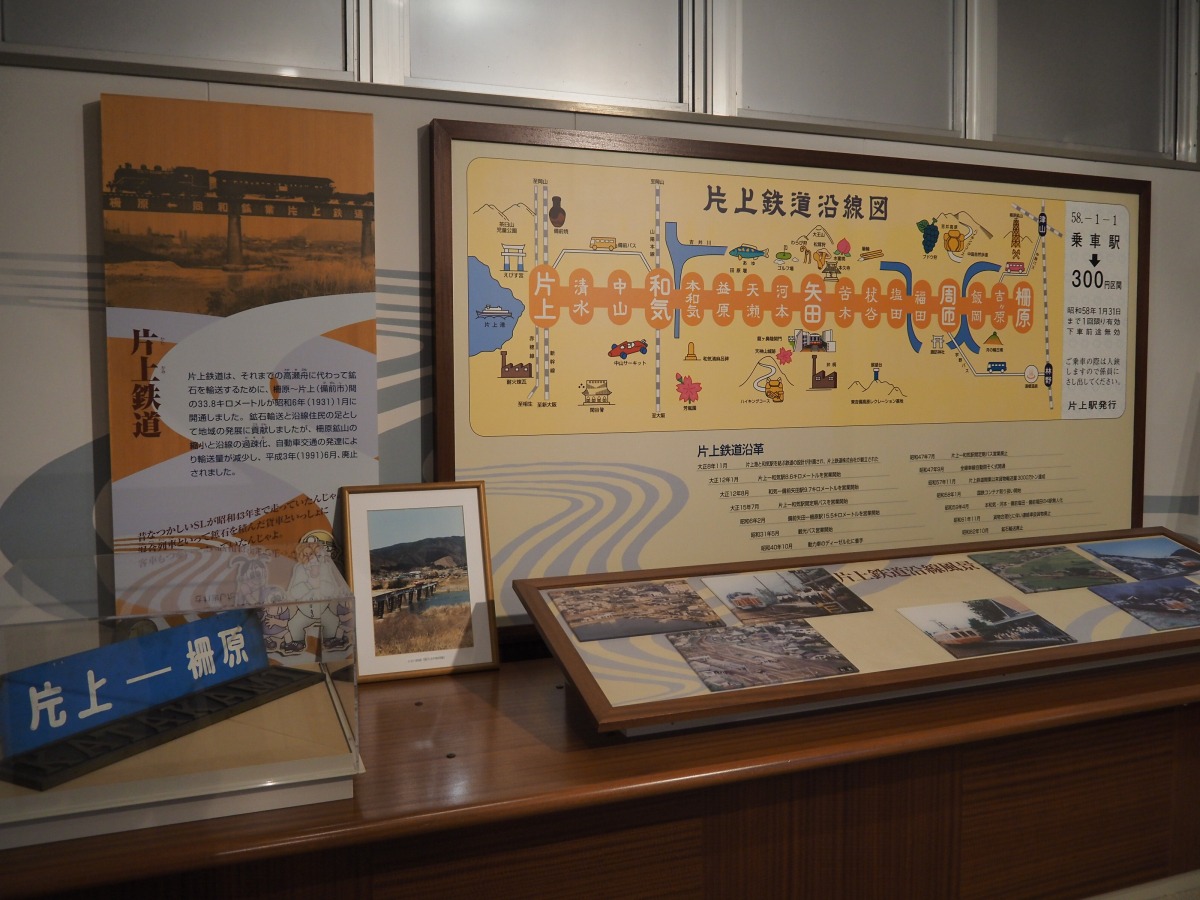

高瀬舟が行き来し、昭和以降は片上鉄道(かたかみてつどう)が走るなど、古くから人や物資の往来がありました。

源流がある鏡野町から川に沿って原付バイクのカブで南下し、吉井川の歴史スポットを紹介します。

- ライター

- こばん(小林美希)

- 掲載日

- 2022年9月20日

吉井川の源流があるまち 鏡野町

吉井川は、岡山県と鳥取県の県境にある中国山地、鏡野町の三国山(標高1,252m)から始まります。

今回はカブで行くことができる恩原湖から、吉井川の旅をスタートさせました。

写真は恩原湖から見た三国山。秋には紅葉が、12月下旬~1月にかけては凍り付いた湖面に「氷紋」が現れることがあるそうです。

奥津温泉(鏡野町)

歌の石碑が並ぶ「歌の小径」が川沿いにあり、散歩するのにぴったりです。

奥津温泉の近くには、紅葉スポットとしても人気の奥津渓もあります。

奥津湖総合案内所 みずの郷奥津湖(鏡野町)

食事やお土産の購入ができる「ふるさと味わい館」へ。私は「やまめ定食」を選んでみました。骨まで食べられるやまめの甘露煮、ごはんが進みます。

そのほか、特産である姫とうがらしを使った麺料理などもありました。

津山で見られる舟運の名残

さらに国道179号を南下すると、いったん吉井川は見えなくなりますが、津山市街地でまた川に出会えます。川幅がさらに広くなっているのがわかるでしょうか。

津山市街地には、吉井川が人々の暮らしにどのように関わっていたかがわかるスポットが点在しています。

アルネ津山の南側にある広い河川敷は、吉井川の舟着場があった場所です。

江戸時代初期(1603年)森忠政がここに舟着場や階段などを重点整備した跡の一部が残っています。津山藩全体では最多で186隻もの舟が輸送に携わっていたそうです。

河口付近の西大寺(岡山市)からやって来る舟。西に伸びる出雲街道。人の行き来、物資の受け渡しが盛んに行われていたのでしょう。

舟宿、回漕問屋、土蔵が立ち並ぶ賑やかな街は「船頭町」と名付けられ、今でも地名となっています。

さらに上流、JR姫新線の橋梁の南側には、かつて中須賀舟着場があったとされ、石灯籠を見ることができます。

ここ中須賀もまた、物資の集積地・宿場町として栄えた出雲街道の要衝のひとつです。石灯籠は航路の安全を祈るために建てられましたが、舟運が途絶えてからも昭和10年頃までは常夜灯として点灯されていたそうです。

ここにもともと3つあったわけではなく、河川改修によりここに集められたものなのだとか。

つやま自然のふしぎ館

2階の第11室「日本の鉱石・岩石」のエリアでは、吉井川から発掘された2000万年前のひげクジラ全身骨格の化石を見ることができます。

かつて、津山は海だったのだとか! クジラも泳いでいたとは驚きですよね。

柵原ふれあい鉱山公園/柵原鉱山資料館(美咲町)

柵原鉱山は日本を代表する硫化鉄鉱の鉱山でした。昭和30年代に最盛期を迎え、その後鉱石の需要が減少し、1991年3月に閉山となっています。

柵原ふれあい鉱山公園隣接する柵原鉱山資料館では、昭和30年頃の鉱山の賑やかな暮らしぶりが再現されているほか、柵原鉱山の歴史や仕組みについてのわかりやすい展示があり、おすすめです。

硫化鉄鉱は吉井川を行き来していた高瀬舟で運んでいましたが、1920~1930年代、備前市片上へと繋がる片上鉄道が整備され、一気に輸送量を増やすことができました。

鉱石の輸送のほかに、沿線住民の足ともなっていましたが、1991年6月に営業が終了しました。

片上鉄道の廃線跡は整備され、全長34.2kmのサイクリングコース「片鉄ロマン街道」となっています。

吉井川の景観のほか、駅舎やトンネル、鉄橋など、鉄道跡ならではの風景が楽しめると人気です。

リバーサイド和気(和気町)

さらに吉井川に沿って南下すると和気町に入り、リバーサイド和気に到着。

私が訪れたときはお弁当が販売されており、ベンチがあって河川敷の広々とした雰囲気の中、休憩できました。

振り返ると、山に「和」の文字が!

毎年夏に和文字焼き祭りが開催されているそうです。

備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館(瀬戸内市)

瀬戸内市長船は鎌倉時代以降、「鍛冶屋千軒」とうたわれるほどの日本刀の産地として栄えました。中国山地から砂鉄などが吉井川を通じて運ばれ、刀の原料となり、福岡一文字派などによって良質な刀が生み出されました。

しかし、吉井川の洪水で壊滅的な被害を受け、繁栄が衰退したと伝えられています。

備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館では備前刀などの刀剣が展示されており、刀づくりについても学ぶことができます。

倉安川吉井水門(瀬戸内市)

備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館の対岸にある倉安川吉井水門を訪れました。

江戸時代初期、人口増加による食糧難や凶作への対策として、岡山藩は児島湾一帯の大規模な新田開発計画をたてました。

倉安川吉井水門は、1679年に人工的に作られた水路「倉安川」へ吉井川の水をかんがい用水として供給するために作られた水門です。

新田開発によって食糧生産力の向上と農村の発展、農民の生活の安定に大きく寄与したことが評価され、2019年9月、「世界かんがい施設遺産」に認定されています。

300年以上を経た現在も、ほとんど当時の形で残っているとのことです。

西大寺(岡山市)

さらに南、九蟠(くばん)に進むと、ついに児島湾へと繋がる河口にたどり着きました。

最初は小川のような細さでしたが、河口付近まで来るととても川幅がある吉井川。さすが岡山三大河川のひとつです。

古くは高瀬舟が通り、重要な交通路でもありました。当時の人々の暮らしを思い浮かべながら、吉井川に沿ってドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。

地図

- 恩原湖

- 奥津温泉

- 奥津湖総合案内所「みずの郷奥津湖」

- 吉井川の舟着場

- 高瀬舟を曳くごんごの像

- 中須賀舟着場

- つやま自然のふしぎ館

- 柵原ふれあい鉱山公園/柵原鉱山資料館

- リバーサイド和気

- 備前おさふね刀剣の里 備前長船刀剣博物館

- 倉安川吉井水門

- 西大寺

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください。